一、流亡的土司

1913年农历二月的一天,斯补土千户(土司的一个级别)家添了一个小男人,名叫斯补纽纽慕理,汉名岭光电。谁也没想到,这是一个连接凉山彝族旧时代和新时代的代表人物。他经历了土司制度的最后阶段的没落消亡,穿过彝人间纷乱的浴血冲突和汉族军阀的欺凌存活下来,并且戏剧性地转换个人身份。他离乡流亡,毕业于中央军校,回家乡风光一时,曾当选国民立法委员,为彝族力争权益,后来带领身边部队向解放军投诚,后半辈子从事彝族文化研究。可谓颠沛流离,跌宕起落,一生强反差的风雨阴晴。

岭光电的家乡这一带名叫田坝,属于今天的甘洛县,位于凉山彝区边缘,濒临大渡河南岸,河北就是汉区了。从四川去云南以至缅甸的古代丝绸南路由此通过,所以向来便是交通要途,也就是今天成昆铁路和208省道并行的这一段。田坝的东南西三面都是高山,北面是大渡河,地理上自成格居,农业发达。因为靠近汉区,又依着大路,早就有大量汉人迁入,到岭光电出生时,田坝的汉人已经很多了,和彝人杂居共处,互相需要,也常发生冲突。汉人从骨子里看不起彝人。像岭家这样的土司还好,因为是朝廷封的,代表着皇权管理彝人,治下的彝人叫做熟彝,在汉人看来还算比较开化;三面山上居住的彝人则是生彝,不归土司管,野蛮尚武,争抢不休。有时候田坝的熟彝里有人干了偷盗汉人财产的事,也顺手推到生彝头上,反正生彝远在深山,打也不好打,够也够不着,倒是个不错的替罪羊。

按甘洛县志:斯补土司统有7支百姓,占地60多平方公里。这里所谓百姓,就是土司直接管辖的彝人家族。岭光电小时候,彝区人口死亡率高的惊人,因为卫生健康条件如此之差,地方军阀的迫害如此之烈,彝人之间打冤家如此投入。斯补土司家到岭光电这一辈有七房人,只有两房有男性后代传下来,其它几房不是在这辈就是在前一两辈绝嗣了。彝族人笃信鬼神。妈妈快要生岭光电时,为了让鬼找不到,就离开平时住的斯补村,躲到甲兹村住,直到岭光电三岁多,母子才回到家里。这期间,外人不能擅入这对母子的房门,房内的人夜里不能随便答应外面的呼喊。彝人相信鬼会在夜里叫人的名字作祟。

岭光电的父亲有两个亲哥哥,大伯早亡,二伯执掌斯补土千户的印信,曾经颇有威望。二伯的一儿一女都很小就死掉了,所以二伯去世后,土千户印信由岭家长房的下一代长子继承,就是岭光电的远房堂兄,名叫仁民。仁民在世也不久,没有儿子,按规矩死后印信传给岭家第二房,继承人是岭光电的堂叔,名叫岭维翰。

当时清朝已经垮台,土司的合法性成了问题。所谓土司,就是朝廷委任的本地世袭官员,让少数民族中有威望的部落首领管理老百姓,职位世袭,平时具体行政和法度朝廷并不过问,只要效忠朝廷就行了。这可是传统悠久的一国两制。这土司制度,要是把其前身边郡制、羁縻州制都算上,可以说从秦汉时代就开始了,总原则就是给边远地带的“蛮夷”相当大程度的自治权,由他们自定规矩。不过,这些土官虽是世袭,也要经过中央政府委任,即便是走过场也要走一下,由朝廷下个委任状。对捣乱不听话的土官,中央只要没有忙于内忧外患,有能力够得上,就会弹劾镇压。元代,凉山置于一个统一的强大土司管理之下,就是利利土司,他协助蒙古人平定凉山有功,所以得此地位,并且世袭下去。但是世道走到清朝晚期,凉山土司制度已经分崩离析。黑彝们造反赶走了不少土司,特别是凉山腹地,山高沟深,寒冷贫瘠,物产匮乏,成了生彝们盘踞之所。清朝末年,还残留的土司只能管到凉山彝区的十分之一地面,而且都是边缘地带,也就是靠近朝廷有效管理的地面,田坝就是这样的边缘。等辛亥革命发生,皇权崩塌,受朝廷委任的土司当然也就进退失据了。

岭维翰在这形势下继承了斯补土千户的权柄。他知道这权柄空惹嘲弄,没有多大实际意义,而且日益消亡。他突发奇想与时俱进,娶了汉族老师的女儿当老婆。这个行动触犯了彝族的大忌。彝人说:“石头不能当枕头,汉人不能做朋友”,这个土司居然用汉人老婆,给他招了杀身之祸,而杀他的是亲侄子岭光宗。岭光宗派了七个人夜入岭维翰的住宅。岭维翰抽刀抵抗,用力过猛砍进木柱。被杀后,来人把他吊在房梁上,对外宣布说他尊严地自杀了。彝族人的传统是不杀家里人的,有过错的如果一定要处死,也是以服药、上吊等方法自裁,别人只是等候。

这次岭维翰被杀的真相不可避免地还是流传出来,况且他是执印的土司,后来人们都传说他的冤魂缠定了岭家,致使岭家不断地死人,持续地没落下去。

岭光电的父亲是个鸦片鬼,死的也早。父辈兄弟三人只留下这一棵男苗,受着母亲百倍关爱,成长起来。二伯娘也健在,但是两妯娌面和心不和,有时候连面上也不和。按照彝人风俗,弟弟可以娶进寡嫂,这叫转房。光电父亲在世时,母亲反对父亲娶进二伯娘。光电父亲去世后,两个寡女人更是争锋斗气,最终发展到血腥的仇杀。故事里,有两个男人扮演了重要而复杂的角色,一个是二伯娘的弟弟名叫彭巫加,一个是岭光电的舅舅。下面我会多费一点键盘来说这个故事。我们能看到彝人家族关系是多么错综复杂,也能看到他们是怎么编织这份复杂的,还能看到,在历史进程里,在传统和外界条件交互影响下,彝人是怎么行动的。

进入民国后,大小军阀来往起落,像走马灯一样叫人头晕。对田坝影响最大的一伙军头是川边军。有一次,川边军与别的军阀作战,彭巫加趁机打劫了川边军的饷银。川边军得胜后,就打算来收拾彭巫加,派了一个名叫刘济南的团长带兵进入田坝地区。彭巫加是当地枭雄,他买枪雇人,建立自己的势力,据守险要。刘济南一看,觉得轻易惹不起。他发现,在当地人的头上可以搜刮些财富,而最大的油水肯定是土司家。关于刘济南进田坝的原因,另一个说法是彝汉争端,汉民告官说土司管理不善,所以刘济南部奉令前来修理土司。不管是哪个版本里,这个刘济南都是恶魔形象。他搞“改土归流”,逼令彝人改变习俗,不得穿民族服装,不准火葬,必须贴对联,同时他就卖棺材、卖对联赚钱。他废除斯补土司,敲诈岭家各房财产,弄得土司家破人亡。

刘济南第一个大动作是问罪岭光宗“杀叔夺印”。岭家到岭光电这一辈,几房加起来共有五个男孩,四个堂兄弟都被刘济南抓了起来,光电因为年幼而得幸免。这一来斯补全家惶恐不可终日,一天到晚要跑到山上去避难。刘济南开出了天价要岭家赎人,逼得各房搜索家底,卖田凑钱。但是没等钱凑够,岭光宗已死在牢里,其弟岭光大打伤狱兵逃上了山,扬言报仇。刘济南出兵搜剿,男人被杀,女人被奸,村里村外鸡飞狗跳。有一天,刘济南坐镇搜剿行动,到光电家吃饭,忽然提出要为光电母亲转房。原来,刘济南曾和二伯父拜把子,可以算是岭家的兄弟,既然是兄弟就可以娶寡嫂。刘济南是通过当地一个汉族士绅提出这个建议的,光电母亲当即激愤地说:“岂有此理!他若用强,我必杀了他。”

刘济南掠走了二伯娘隐藏的钱财,没收了她的土地,却又让光电母亲出钱赎回田产。母亲和二伯娘的矛盾迅速激化。彭巫加认为二伯娘被抄是母亲告发所致,是蓄谋夺占财产,发誓要为姐姐复仇。岭光电13岁那年,彭巫加派人深夜闯入,光电躲在偏房幸免于难,眼见母亲被人杀死在家里。

岭光电晚年写的回忆录《忆往昔》平静地述说这些童年的血腥往事。可能是一个七十多岁的人经历一生跌宕后的平和,也可能是土司世家的遗风,他的文字里看不到有些人临终还忧伤得仿佛全世界只有他最倒霉的那种老愤青情绪。岭光电遗留文字的清晰平静赢得我的由衷尊敬。

川边军里有个头面人物名叫羊仁安,和岭光电的父辈交善。此人身躯魁伟,为人义气,生长在大渡河边的汉源一带,了解彝汉交界地带的民情风俗,在彝汉民众里都比较有威望。岭光电叫他羊大爷。羊仁安接纳了孤儿岭光电,送进学校,后来升中学,又考入南京中央军校,这个过程用了10年。军校期间他曾经到北京实习。毕业回乡,就是个因为走南京闯北京而特别受尊敬的人物了。他是委员长重庆行营的少尉军官,参加了军统,可谓衣锦还乡,场面相当热闹,几百人自发随着他,各村亲戚争先邀请,扬眉吐气,大吃大喝。原先他家管辖的百姓受够了地方上的混乱状态,要求他回来给大家当土司。当时的越西县长就签发了一张委任状,恢复斯补土司地位和权利,原来的田产陆续收回。这么一来,岭光电就兼具政府军政人员和土司双重身份,他获得了独特的施展空间,拥有了一片自己能支配的改造彝族落后习俗的试验地。他牢记羊大爷告诉过他的:没有知识的土司,一个连长都可以欺负他。他自己的经历眼界也告诉他:彝人受欺负的一个重要原因就是经济文化太落后了。

他要兴办教育、医疗,改变彝人生活中的迷信,改进耕作技术。此后十余年间,他用自家房子开办斯补边民小学,强令管下百姓送孩子读书,前后培养了200多人,这些人里有很多后来成了解放后的第一批凉山彝族革命干部。

二、历史进程的洗礼

解放前的甘洛,有“黑彝区”和“白彝区”,以一条河为界分开。但是这里说的“黑彝”和“白彝”,意义与凉山其他地方说的有所不同。这儿的所谓白彝,指的是在土司管理下的彝民。田坝就是白彝区,处在土司管理下已久,交通便利,受外界的影响大,居住的汉人也多,彝汉两族的生产、商贸互相混杂,汉人称呼这些彝人是“熟彝”。河那边,黑彝区的汉人极少,土司势力早就被驱逐了,任由各家黑彝首领各行其是。

但是那里彝人中还是有很多在社会等级意义上的“白彝”的。这就产生一个叫人糊涂的现象:一个居住在甘洛“黑彝”区(实际管辖意义上)的“白彝”人(社会等级意义上),在甘洛本地对人说“我是黑彝”,而在甘洛以外他要说“我是白彝”,表示他的家族属于社会等级体系里的白彝那一层。

岭光电的舅舅是黑彝区的黑彝,很有势力,勇武有名。其实他不是亲舅舅,而是一个远方亲戚,通过转房娶了光电的舅母后成为舅舅。他很照顾光电母子。光电的母亲虽个性强韧,作为土司家人要经常夸张地做些事,让人明白自己不可冒犯,具体办法包括惩治甚至杀死捣蛋的族人,但终究很难承担土司威权被军阀欺侮和家族争端反复辗轧而支离破碎的日子,跟一个雄赳赳、势大气粗的黑彝舅舅来往就尤其显得重要。

二伯娘的弟弟彭巫加扬言要报复光电母亲,母亲求助于舅舅,向他借十条枪。舅舅考虑到路上安全,派人在夜里先送来七条,母亲却大为光火,她觉得暗地送枪没让别人看到,没起威慑作用,而且数量也不够,遂将来人臭骂一顿。不料当夜彭巫加的人就闯进来,杀死了母亲。舅舅不久又杀死了二伯娘。彭巫加得知后说:“很行,我杀死他的姐,他来杀我的姐来抵。”那时的彝族人之间没有攀不上的亲戚,但是亲戚之间仇杀也很常见。

岭家几房绝嗣,都由岭光电来继承家产和百姓,这叫继承绝业。习俗上,每继承一房绝业就要娶一个妻。婚姻是彝人结盟的重要方法。岭光电少年时就订了若干门亲,其中一门是岩润(地名)土目的小女儿。后来他流亡在外,彭巫加娶了这个女子。1934年,彭巫加因暴虐残忍而被民众杀死,这女子被一个家族劫去,打算成婚。岭光电的舅舅必欲取得仇人之妻为快,派人带走了她,从而和对方结下梁子,导致1937年在病故儿子的葬仪期间被人刺死。岭光电曾经劝舅舅不要这么做,但是舅舅一意孤行,说:“巫加杀了我姐,我夺他妻子是大名声,现已弄到手,不能不成婚。”舅舅死后,岭光电为舅舅报仇,调集数百人攻打对方村寨,也是杀人放火抢掳。羊仁安还带了一个营部队来助威。这件事使岭光电在当地名头更响。当地传颂:“为姐报仇是阿助木卡(舅舅名),为舅报仇是兹莫慕理。”兹莫是部族首领,慕理是岭光电的彝名。20世纪80年代他在回忆录里写:“舅舅死去40多年了,连骨灰都没有了,而这些话现在还有人传扬。”

岭光电外出读书十年,舅舅一直认为汉人军头把他带走弄死了。家里仆人曾经到西昌和上学的岭光电合影,照片拿回去舅舅也不信,一会儿说是假的,一会儿说是替身,而舅舅自己绝对不去西昌面认,因为他看西昌就是一个汉人的大陷阱、大魔窟。彝人心目里,汉人全都狡诈阴险无比。那时候土司、黑彝、汉民、军阀之间关系极其纷乱,合纵连横,各谋其利,瞬息万变。刘济南在田坝搞“改土归流”废除土司,把各家彝人编成团,大约就是保甲制度的单位吧,任命“团正”,而习惯了服从土司的百姓不愿意服从原先和自己一样的新团正,大家争利互斗,搅的乌烟瘴气。国民政府的军政官员倒是有不少主张民族平等团结、彝族进步的,但是少有切实措施。实际发生的是汉人对彝人的蔑视欺侮,军头无休止的敲诈勒索,彝人对汉人的猜忌戒备,有机会就袭击汉人一把,双方矛盾越闹越深;而汉人介入、社会变革也促生新利益和分配格局,令彝人之间冲突更多。这状况不独发生在田坝,在整个凉山,从峨边、雷波到宁南、普格都发生着。这就是动乱,没有坚强公正的政权和安定的社会环境,发生这状况也不奇怪,可能是历史进程中剧烈变革期的必然吧。这样的动乱其实为解放后的治理准备了条件,因为人民从根本上说是不喜欢这么动荡危险的生活的。

虽然土司制度已经名存实亡,文化传统上还是留给了土司一些空间,管下的民众愿意听从岭光电的统领。原先地方军阀任意往来、欺凌彝人的局面,在他外出求学并且加入官府后有了明显改善,这也鼓舞了部分彝人青年外出寻找前途。岭光电在《忆往昔》里这么写:“我作为一个土司后裔,自幼经历末代土司日暮途穷、家破人亡之苦难,目睹彝人贫穷困苦、愚昧落后、受尽欺压。在外求学期间,亦因彝族地位低下而受尽歧视,处处显得低人一等。我时常被一种屈辱感折磨着,一种渴望自己民族站立起来的强烈感情时时冲撞着我的心灵。我朦胧地认识到,彝族落后的主要原因在于彝族内部经济文化的落后和社会制度的腐朽,于是在凉山彝族内部进行一番社会改革的念头便在心底萌发了。然而,回到凉山以后,现实很快使岭光电明白过来,在彝族内部思想极端落后、氏族部落壁垒森严,外部受汉族统治者横加压迫和干涉的凉山地区,要想进行统一改革,不是我个人的力量所能办到的。就以田坝而言,我虽得百姓拥戴恢复土司职位,有了一个‘独立王国’,然而这‘王国’本身力量也实在太小,又处在彝汉杂居区,国民党政府的力量能够涉及,官僚士绅的威胁也不小,邻近地区的黑彝及土司的认识也不尽相同。因而时常发生矛盾,互相拆台,我要坐稳这‘王位’也迥非易事。于是我从具体情况考虑,既利用国民党政府给我的各种官衔,在我所能够活动的范围内奔走呼号,尽量为彝族办点好事,又利用这个不伦不类的‘土司’头衔,在我能直接管辖的田坝彝区为彝人开办学校,购置医疗器械,进行力所能及的社会改革,以期为其它彝区作出榜样,启发和影响整个彝族,使之进步。”

岭光电开办学校,送彝人青年外出受训,为民众放电影,带领民众植树,提倡体育锻炼,鼓励采用医药而不只是靠跳神治病,严禁鸦片,禁止酗酒闹事,减轻传统上土司、头人为民众调解纠纷时收取的案费,减少婚嫁彩礼和祭祀杀牲,杰出事迹本文不能一一详述。他写作、编著了一些介绍彝族文化的文章和书籍,有《新彝族》、《倮倮经典选译》、《倮倮的怅恨歌》、《倮情述论》等,其中有的具有非凡的史料价值。

他周旋于国民党军政系统,尽力维护彝人利益,劝说阻止地方军阀对这家或者那家彝人的袭剿。1948年他当选国民党政府的立法委员。到这时,虽然他不是凉山的大土司,但可以说是最有出息的土司。田坝汉人对他的当选抱着矛盾的心理,有人觉得蛮子居然出头露脸了,以后彝人会趾高气扬;有人觉得本地出了立法委员,无论如何也是地方上的光荣。

三、走进新时代

1949年,国民党兵败如山倒。年底,蒋介石宣称“政治台北,军事西昌”,就是说政治中心和军事中心共同为反攻宏图服务。一群高级将领在西昌开了个军事会议,决定经营大小凉山作为反攻基地。蒋经国参加了这个会,提出要依托西藏和大小凉山,紧急派出大量特工人员,进入这些地区组织力量对抗共产党。蒋经国提到,美国人说,要是在大陆没有一块基地,将来反攻时往哪里空投部队?

岭光电也是从成都退回凉山的,一路烽烟,遍地溃兵。西康省主席、24军军长刘文辉起义,没起义的国军也是稍一接触打两枪就投降了。

岭光电此时仍在田坝老家,胡宗南委任他当27军副军长,他拖了一段时间才到西昌去履任,因为老友劝说:手里有了人和枪,国共两边就都会看重你,总比让别人握着人和枪来宰割彝人要好些。

早在从军校毕业时,岭光电就被发展加入了军统。彝族土司,立法委员,中央军校第十期,军统成员,这些身份加起来使得他在49年底、50年初这一瞬间成为国民党要抓紧的一根稻草。除了当副军长,胡宗南还让他在西南干部训练团任职,拨给他黄金白银,叫他组建一个彝人师。没料到解放军进展神速,这些工作还没展开,27军就退到昭觉,其实只有军部几百人了。

岭光电有个基本的想法,就是彝人不可能掌握全国政权,所以不管谁当权,只要对彝人好就不得不拥护;要是对彝人不好,凭借地盘还算不太小的凉山,有悠久深厚的彝族家族关系网和联手御外的传统,加上岭光电认为自己拥有的影响力,也能抵抗周旋一阵子。他深知凉山彝人的分裂割据、互相争斗是彝族落后的重要原因,亟愿结束这状态,但是对胡宗南说的可以帮他统一凉山,他也抱着戒备反感。他认为借助外力来统一凉山的结果将是外力控制凉山,是不可取的。当时岭光电心目中的理想凉山,是一个进步昌盛、恢复过去土司强大时的统一安宁而且相对独立的“王国”。

但是,在昭觉动员彝人反共的工作并不很顺利。各家彝人更关心的是保护自己的直接利益。岭光电参与策划了三道军事防线,需要各家彝人支持和参与,但是请土司、头人们来喝血酒盟誓,有的干脆不来,来了的也多是敷衍。征募的彝兵不愿意出远门打仗,只愿意在家门口待着。大家都看到了国民党大势已去,而共产党还没到来,就算宣传里说共产党青面獠牙,毕竟还没证明,没形成直接威胁。彝人不仅没有很积极地响应国军的宣传动员,反而和国军发生了一些冲突。那时西昌已被解放军占领,后援切断了,而贫困的凉山腹地不可能长期支持军队的给养;雷波也解放了,逃跑的路没有了。军心动摇。军长刘孟廉终于决定既不当文天祥,也不当洪承畴,扔下部队自己找路逃命去了。

退入昭觉之前,岭光电的老朋友中有的已经投靠共产党,告诉他共产党是了解他的,所以不必紧张。这时的岭光电坐困愁城,带着一份为彝人避祸、为自己避免战败投降之辱的期望,一边组织彝民准备抵抗,一边焦心地等待共产党主动示好。这时,他收到了毛筠如的来信。

解放军184师从乐山进占西昌。师长林彬在成都时读到一本书《大小凉山之彝族》,是一个名叫毛筠如的人写的。这人是个乐山的汉人,商铺学徒出身,农专毕业,长期在峨边、马边、雷波一带从事彝务,因为做事公平廉洁,对人宽容大度,得到彝人喜爱,号称唯一的不需保头就能自由穿行彝区的汉人。他写的这本介绍彝人习俗的书,正是将要进军凉山的解放军需要的。当时官兵们正在接受民族政策教育,除了读书,还放映有关彝族的电影。林彬打听到毛筠如住在乐山,就写了一信,派了一个师部参谋带一个骑兵班去请毛筠如,同时带去已加入解放军的毛的朋友的信。毛筠如欣然从命,告别家人到了184师,接着到了西昌。

毛筠如与岭光电是好友。不久前岭光电撤回凉山途中,两人还在乐山见过面。解放军进入彝区后,屡屡遭到彝人零星袭击,而上头命令非到不得已不许还击。部队此时认识到解放凉山是个和在内地打国军正规军不同的任务。如果处理不当,激起彝民遍地骚乱就十分麻烦,而这正是国民党希望发生的。184师的领导们正在挠破头皮,毛筠如主动请缨要亲往昭觉劝说岭光电投诚。师长林彬和政委梁文英都反对说太危险了,其实也不相信毛筠如的一根舌头能搞定27军那些人。毛筠如自信地说,有岭光电在那里,我就没危险;只要说动岭光电,其他汉族官兵这光景下在彝区不敢乱来。再三请求终于得到允许。他拒绝带武装警卫,只带了几个和岭光电相熟的彝族朋友,跋涉四天到达昭觉。岭光电命令集合,听一身解放军军服的毛筠如宣讲共产党的政策。投诚的决定其实早在通信时就做出了,现在做的是带好部队,安排好一应事务。此时,毛筠如参加解放军才半个多月。

夜里,岭光电和毛筠如谈了很久。他惴惴不安,虽然嘴上说相信毛筠如,也感谢毛筠如的信赖,但毕竟他从离开家乡外出读书,到进入军校,参加国民党、军统,毕业后多年活动于军政特圈子,三次面见蒋介石,因蒋的批示才当选立法委员,共产党会怎么对待他这个人?他还要安抚军部的几百官兵以及彝民。警卫营长流泪对岭光电说:“太对不起边民了,昨天还蒙骗他们,说共产党坏,今天却说好,要去拥护了!”县长王隆映坚决反对投诚,说岭光电有失气节。对有忠君思想的岭光电来说,这个批评大概是能刺出心里的血的。

为防彝人闹事,岭光电把各家彝族头人集中,带上随行,等于是人质。400多人的队伍从昭觉出发前往西昌。临行时,27军参谋处长激动地对毛筠如说:“毛先生啊,我们几百人的生命和前途现在就交到你手中了!”毛筠如:“请兄弟们尽管放心好了!”还是颇有点风萧萧的悲壮画面感的。

走到半路,见远近高山列列入目,岭光电想到昨天还是国民党人,今天忽然去拥护共产党,虽说道理是谁好跟谁走,但是随人沉浮、朝秦暮楚,难免被后人议论。再走,路边有几十具腐臭尸体,是20天前一股败退国军来和27军会合时被彝人袭杀的士兵。岭光电又心生怜悯:这些人为生活、为名利,到异乡来做互相残杀的牺牲品,死而无人收尸招魂,或许他们还是家乡的“春闺梦里人”吧。这些思绪反映了他的无奈,从小亲历彝人间的杀戮和野蛮落后习俗,受汉人欺压,流亡在外学到知识,逐渐增长了为民族争光的报负,到头来一事无成,还是要仰外人的鼻息,而未来怎样不得而知。这些,是我反复细读了岭光电以平静笔触写的《忆往昔》后,辅以毛筠如的回忆文字,得到并再次得到的印象。

他们走进西昌时,街边正好有一队解放军在出操,看见这伙精神萎靡、羞愧埋头而行的国军,显然是残兵败将。岭光电正在尴尬,领操的军人一声令下:“向后转!”解放军士兵都转身不再看他们,这使得岭光电一众非常感动。《忆往昔》里这么写:“我想你们军队这样待人,人家怎能不拥护你们啊!”

这部分投诚部队的士兵分入解放军部队,十几位高级军官送往重庆的军事院校学习。半年后,毛筠如作为昭觉县长带工作团进驻昭觉,而当时的昭觉县辖境包括现在的昭觉、布拖、美姑、金阳,实际上是整个凉山腹心。毛筠如在凉山解放和最初几年建设中建立了感人的功勋,有机会另文介绍。后来的岭光电没有参加过军政事务,一直在民族文化领域工作,著作颇丰。

解放后,彝区需要建设,需要教育,需要人才,军管会与西昌地委招收一批彝族和另邻彝族地区的汉族青年,进行各方面的学习训练,组织了西昌民族干部训练班,岭光电担任主任,为开展少数民族地区工作培训了各种人才。

1951年岭光电调到雅安,1954年土改后调芦山县文教科。1957年,参加社科院少数民族语言调查第4工作队,从事彝语调查、研究工作。同年底,调四川省民族出版社。1962年调四川省民族委员会参事室。“文化大革命”期间,被红卫兵纠回家乡,受到不公正待遇,被迫长时期参加各种老人体力不及的劳动。

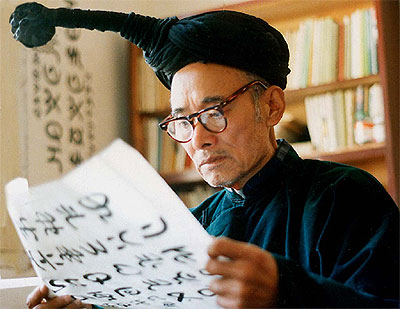

1978年至1988年,党和政府为岭落实了了各项政策,实事求是地否定了一些“莫须有”的罪名。1978年调四川省民委彝文组工作,岭光电无羁无绊地、专心致志地再整理再从事彝族文化的研究、出版工作。1981年应邀赴北京参加全国少数民族古籍编目整理,并受聘至中央民族学院彝文专修班任教,编写、整理了大量的古彝文经典书籍——《雪族》、《古侯传》、《跋玛特依》、《教育经》和《凉山彝族习俗》、《彝族尔比尔吉》等书,还解释了很多彝族古老语言和彝汉文化关系等。1985年着手整理《忆往昔》,经多次修改,1988年出版。岭光电落实政策后被选为四川省政协委员、凉山州政协常委、云南省楚雄彝族文化研究所顾问等职。

1989年2月15日因病在西昌逝世,享年76岁。

1.岭光电《忆往昔》;

2.张小路《末代土司岭光电》;

3.阿扎木呷《岭光电“强征”我读书》;

4.刘弟文、魏吉民《西师大教授与甘洛彝族土司58年前的一段生死情》;

5.《甘洛县志》。