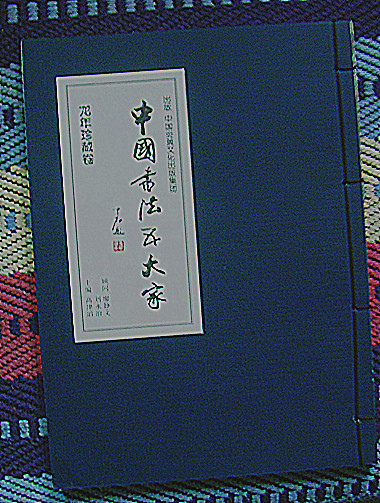

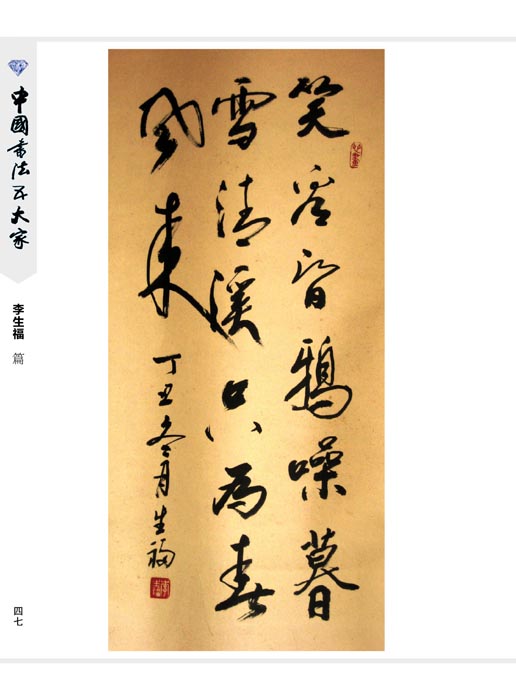

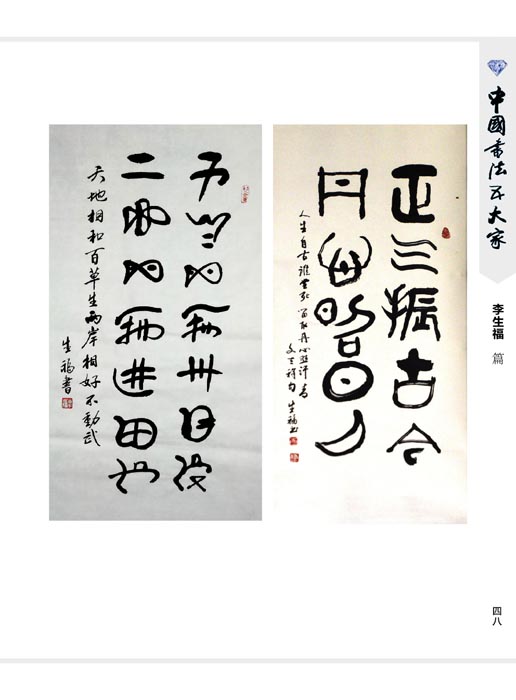

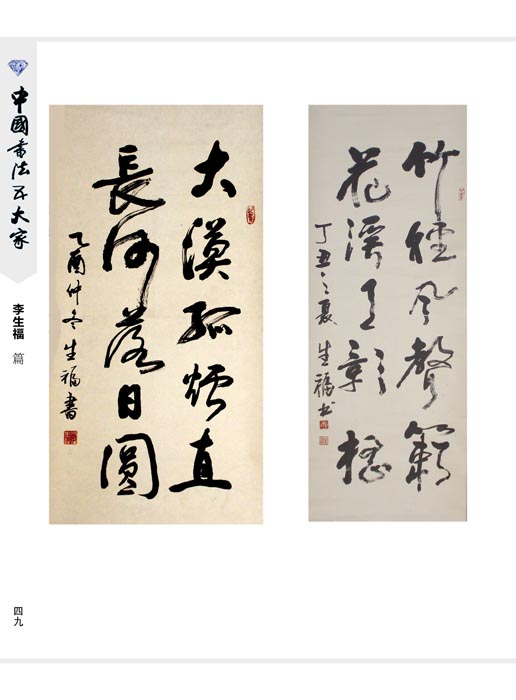

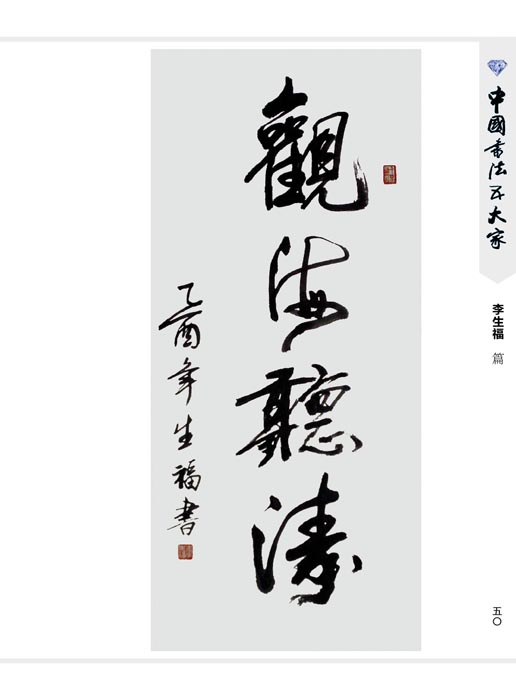

近日,由中国炎黄文化出版社集团出品的《中国书法五大家》线装书法作品集出版,彝族书法家李生福先生入编其中。本书共分五篇,即:沈鹏篇、张海篇、李铎篇、米南阳篇、李生福篇。

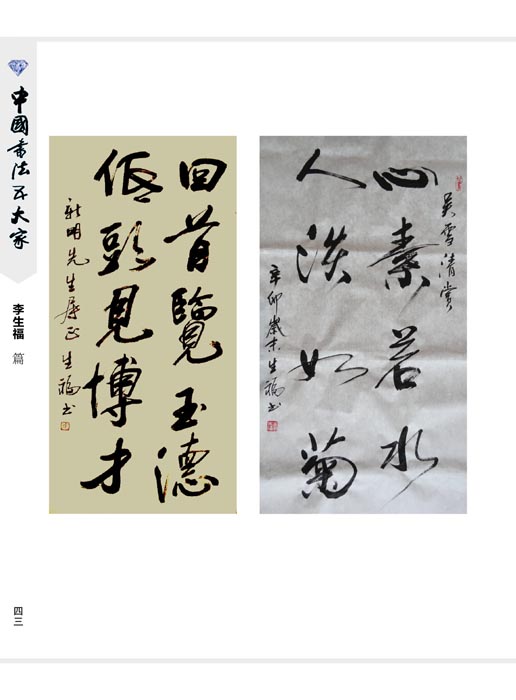

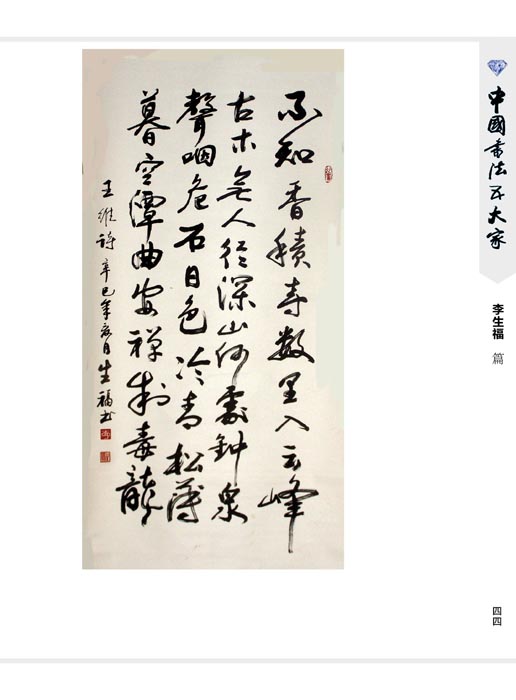

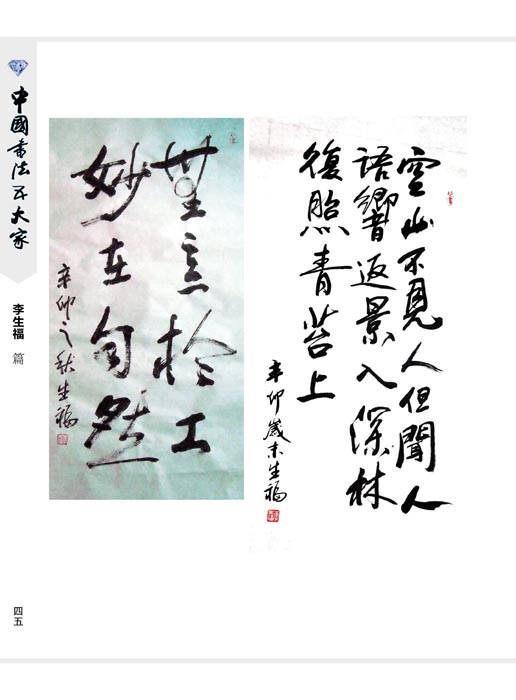

李生福,彝名儒觅弘博,号山里彝人,1956年4月生,云南省楚雄州双柏县人。现为中央民族大学副教授,硕士生导师,彝族著名书法家,长期从事中国古典文献学、语言学、大学书法的教学和研究工作。著有《彝语南部方言研究》、《中国少数民族古典文献学》、《红白杜鹃花》、《古彝文及其造字法新探》、《论彝族文字的社会性和群众性》、《夜郎文化——农耕文明的璀璨明珠》等。现为中国书画艺术促进会理事、中国书画家联谊会会员,并兼任中央民族大学书画社指导教师。自1986年以来,多次参加国内书法大展并多次获奖,至今约有200余件书法作品被吴道子画院、中国民族博物馆、中国书画家联谊会、楚雄彝族文化研究院、中央民族大学博物馆、凉山奴隶制博物馆、北京市民族俱乐部、日本东京都武藏高等学校、美国世界民族研究院等国内外有关单位和个人收藏。1986年,作品“彝家永远是春天”被北京市民族俱乐部主办的“中国民族书画长卷”永久收藏;1992年作为主要发起者,在北京民族文化宫、四川省凉山州以及全国30多个城市,成功地举办了首届“全国彝文书法展”,作品《蹈歌》获全国彝文书法大展一等奖;中国当代艺术界名人作品展示会“优赏奖”;1994年参加在中国历史革命博物馆举办的“中华民族书画大赛”两幅作品入选;水文书法《满粮仓》获首届“中国民族古文字书法”展优秀奖;2005年三件书法作品被《中国首届国际地名书画大展》入选。2011年获“长星杯”全国书画百杰精品大赛“优秀作品”奖;并授予“中国当代书画百杰”称号;自2002年开始,在中央民族大学开设了《书法理论与实践》、《行书技法与创作》、《硬笔书法艺术》等大学书法课程;2008年30余幅彝、汉文书法作品首次进入北京文化艺术区“798”展出,取得了较大的社会反响。个人作品及传记已被收录在《中国当代艺术界名人录》、《中国书画家大辞典》、《中国彝族文字书法》、《中国民族文字书法宝典》、《江山如此多娇》、《中华翰墨》、《中国艺术》、《中国书画大师作品展》、《中华文化大使》等大型画册和权威辞书中。

延伸阅读:施袁喜:儒觅弘博(李生福)的双重生活

有时,一个偶然的机会,就会改变人生的走向。

余生也晚,1986年,我还是一个懵懂的孩子,在乡间田野中如风疾驰,中央民族大学教师儒觅弘博(李生福)提腕运笔的“彝家永远是春天”已经开始在“中国民族书画长卷”征集活动中粉墨登场,作为典藏作品,他的长卷书法被北京市委宣传部和北京民族俱乐部永久收藏。这一看似平常的举动,实则标志着一个彝文古籍研究者的双重身份已经确立——别忘了,他还是一名书法家。

这一年,儒觅弘博三十岁,正是我现在的年龄。

在中央民族大学家属院2号楼,我和他有过一次如沐春风的交谈。春天的晚些时候,大学里的花朵即将盛开,风沙没有光顾这座北方的城市,看着坐在对面的同胞,一个在古籍文献和书法世界里挪腾自如的学者,他向我展开那幅获得全国书法大赛一等奖的作品,描述的是我的家乡——南涧和巍山彝族民间舞蹈“打歌”。他用干劲有力的笔写下的“打歌打到太阳落,只见黄灰不见脚”(汉意),力透纸背,如神的灵运行在宣纸上,只把我往高处带。高处是蓝天空、白云彩,高处是一堆篝火,高处是那些围火舞蹈的彝族乡亲,高山密林里的欢乐主义分子,少数民族中的高鼻梁和黑眼睛……

这一年,儒觅弘博已经在中央民族大学里开设了五年的书法课程。

在书房里,他给我们留下的印象——温儒敏雅。他总是低声地说着话,细致地解说自己的每一幅作品。生活中,他也是这样的,以内敛之心应对哗然世界。如此高古的情操,或许是彝人天性使然,或许是因为长期在一所大学研究本民族古文化熏陶所致。抑或许,是因为施学生——这个彝族大毕摩——儒觅弘博的少年时代,一度追随施学生学习彝文。同是云南省楚雄彝族自治州双柏县人,1923年出生的施学生比儒觅弘博年长33岁,长者与后学,他们之间那种“与我心有戚戚”的感觉非常人能够体会。1978年,在双柏县文化局的组织和具体指导下,儒觅弘博与施学生一起合作翻译并整理了哀牢山彝族地区的一部优秀叙事长诗《雪峨养雀》。

关于毕摩文化、彝文和彝族古籍,儒觅弘博已有长篇专论《论彝族文字、古籍及其他》,基本盘清楚了其中的关节,我就不用再饶舌了。我想补充的一点是,他的研究并非从1981年7月毕业于中央民族大学中国少数民族语言文学系并留校任教时起,而是更早。在儒觅弘博的少年时代,甚至童年时代,双柏还在熟练地使用着彝语。喜欢刨根究底的他,已经踏上了一条秘密的探险之路——祖先何在?祖先何为?祖先何思?太多的疑问使一颗年轻的心迅速成熟起来,他开始用火炭在板壁上写字——那种被汉人称为“蝌蚪字”的彝族文字使他深深着迷。从书写彝文开始,从而成为一名书法家,似乎是早已命定的路。

儒觅弘博现在已经在一所大学里开设了《书法理论与实践》、《行书技法与创作》、《书法艺术》、《文字与书法》等大学书法课,这些以汉字为主的课程,已经说明了一个道理:所有的艺术都是相通的。写彝文字与写汉字之间,那些起码的构件是同源的,更是可以互相借鉴的。这就好比两面镜子,相互映照,更能彰显实体全景。所谓“独木不成林”,各少数民族文字之间的辨析已为学者留意,这是一种好现象。作为彝族古典文献研究者的儒觅弘博和作为书法家的儒觅弘博,来自楚雄的彝族人和大学里的教师,精神世界的高蹈者和日常生活里的平凡人,儒觅弘博的身份是双重的,他的生活也是双重的。

在通向酒馆的路上,他对我和在中国社科院少数民族研究所工作的普驰达岭说:“那些通过云南小火车,被法国传教士、旅行者们运出去的彝族古籍,现在藏在西方大国的图书馆里,我很想去看一看,哪怕摸一摸都行。”那天晚上的很多谈话,早已被酒精挥发殆尽,而他想去“摸一摸”那些羊皮经卷的语言和神态,却深植进我的脑海里,每次想起,都会如梗在喉,挥之不去。

我还想补充一句,就一句——

书法是一门伟大的艺术。彝文书法亦是。