W:吴砚华 大众DV编辑部主任

Y:杨蕊

关于故事

W 我很想知道你为什么会选择这个题材去拍摄,具我所知,你是北方人,是汉族,是不具有地缘与情感基础的。你为什么要讲这样一个故事讲述给大家?

Y 首先更正,我不是汉族,是回族,少数民族的血统让我有一种对少数民族的关注,因为有很多感同身受的东西。我与彝族的缘份是从认识片中那个歌手——吉克曲布开始的。开始是受一个电视台的委托去拍一个他的纪录片。他就是大凉山的毕摩家庭出身的一个孩子。他像是一个神的儿子,一个少数民族神的儿子。这对纪录片而言肯定是一个很好的题材,2002年我是拿DV去拍,第一次跟他去了大凉山。后来我觉得只给电视台作了一次纪录片觉得很可惜。我应该继续做下去,按原来的设计是拍摄这个歌手是如何在城市里打拼的,他在走出大山之后在北京的生活什么样,我们一路去跟拍,但后来明白这样有很多限制性,他实际生活中有很多东西是不能表现的,他在北京的生活很多可能是涉及他个人隐私的东西,但这可能正是这涉及到他内心世界的挣扎和痛苦,这是最有意思,最有力量的,但这一部分你很难去表现,因为你一定会涉及到这个人的内心世界和他的生活隐私。我在这方面并不擅长,我也很尊重他的私生活,觉得很难做下去了,片子就这样搁在这了。但我和他作了朋友,我就一直在和他聊,对彝族文化的一种理解,对毕摩文化的一种理解,包括他时常会把一些经文,翻译过来念给我听,他有一张专辑叫《忧伤的母语》,用彝文来制作的,非常棒,里面有大段的引用经文的唱腔,我就觉得特别的美。他的背后的毕摩群落让我着迷,我找了很多这方面的书籍来看,对我启发很大的是一本书,巴莫曲布嫫的《神灵与图腾》,是她的一本田野调查集,是彝族的学者,叫巴莫曲布嫫。她的姐姐叫巴莫阿依,两个人是彝族最有名的姊妹学者,我是看了她们的田野调查集,里面涉及到了各种毕摩的个案,特别丰富,一下子帮我打开了毕摩世界的门。她的书里提供的田野纪录本来就给我一种画面感,无论从画面感,从情感价值上,从美学价值上,包括从人类学价值上,特别丰富,我其实是在她的田野调查集的基础上,又做了个人访问,然后写策划方案拿到电影厂去报批,很快的,毫无障碍的就批下来了,大家都觉得这是一个非常值得做的一个事情。

拍摄定位

我很感谢拍《德拉姆》的经历,壮壮导演从故事片的经验角度给我打开了一扇门,其实就是他拍片的时候我来做他的工作纪录片,拍摄过程中给了我很大的帮助——原来是可以用这样的一种拍法来拍。给我影响的另外的导演是日本本桥成一,他的《娜迪亚的村庄》给我很深的印象,2003年我到日本专程去见过他。还有一部叫《泉》,他这两部片子,可以说也是借用故事片的一些手法拍摄纪录片的。镜头都非常稳,非常静、非常美。那部片子是给我影响最大的一部。

W 就是说,无论本桥成一的作品,还是《德拉姆》的拍摄经验,实际上是解决了你叙事方法的确立,即要用拍故事片的手法拍摄纪录片。

Y 其实不能说是故事片的手法,我觉得其实没有什么一定的故事片和纪录片手法的界定,不是说拍的稳,美,就是故事片,晃动,跟拍就是纪录片,在电影领域,没有这样的界定。我只是想拍一部优美的,表达内心的宗教电影,如此而已。

W 我看你的片子,结构上开始,用了这样一种方式,国内的观众已经很习惯地对所观看的片子进行分类,什么是纪录片、什么是剧情片,在这个前提下带着固定的心理模式去看片子。比如我就是带着看纪录片的心理去看你的片子。一看,不对,太多的期待没有,每个地方呈现的似乎都是故事片的讲述。我不只看了一遍,你的叙事打扰了我的观看,我总是想这个地方是怎么处理的,他怎么能够达到这种效果的……其实,用故事片的方式来做纪录片,在纪录片史上也是有的,包括最古老的弗拉哈迪的《北方的纳努克》,但是,至少现在看来我们看这部片子的时候更多的是关注纳努克人是如何生活的。但是你的片子还是与他有不同之处,似乎更个人化一些。这种不吻合更让我有与你交流的迫切感。

操作细节

W 这部片子拍摄用了多长时间?

Y 一年。我们是六月份去的,拿DV去采风,他的整个的自然风景情况、颜色呀、语调呀、生活状况啊,都非常合适用这样高品质的设备来拍他,就是你完全可以表现出来那个地方的那种神韵。因为我觉得浪漫主义纪录片首先是表现一种情怀,(带有一种浪漫主义色彩。)

有很多人认为用高清来拍不适合,觉得这东西太笨重,可能有时候会不客观,会对人有一定影响。可能DV越不受人注意,它的参与性更好。但我的感觉是,只要你有足够的心理准备和足够的时间精力上的准备的话,任何材料对拍摄对象而言都是一样的。影响起初可能是存在的,比如说片子刚启动的时候,拍摄对象还不熟悉,那么多人,因为高清的设备很复杂,一进来就十好几个人,肯定会有一定的威慑力。实际上我们拍了80几盘素材,但前20盘都没有用,因为当时他对你没有产生熟悉和信任。

W说说具体的操作细节,在你的拍摄过程中使用了大量的滤镜,光线也似乎有很多设计。

Y 这个说法不准确,我们只是用了灰渐,分0.6和0.9的两种因为我们是在凉山确立了一个主题调,是在6月份和冬天的时候,我们参考了以前的很多凉山的图片和凉山的画,我觉得是一种表现,我对这个地方采光之后,我根据他人的状态,人的肤色,人的生活状况,加上我在那观察到的,确立一个适合我的表现得一种基调,就是影调。那么无论在春夏秋冬,我可能都用一个影调作为一种统一来构建它,这影调不是一种颜色,而是一种苍古的格调,要让凉山的四季都统在一种苍古的格调里,这是凉山投射在我心里的格调。否则的话,作为电影而言,没有办法统一是不可以的。

W 在用光上采用了什么手段?

Y 室外都是自然光,室内好多都是布光的。因为室内的光根本不够,很多房子是没有窗户的

W 但布光很自然。

Y 因为屋子里面好多家都有电灯了,电灯泡。不够会多加几个。或者他本来有天光了,如果不够我们可能会掀掉几片瓦。也可能会在火的那边加电灯泡,因为火堂的光是不稳定的。而且可能会大量用蝴蝶布、反光板之类的来做补光。调动了很多手段,但前提是不能破环他的自然光源,就是他的自然光效果。

W 还有声音,我觉得声音也非常不错,用了吊杆?

Y 用了。

W 这就更让我惊讶了,吊杆、反光板、大机器,但是那些镜头前的人却是如此自然,甚至超过了专业演员的表演。

Y 因为太熟悉了。

W 这又涉及到你另外一种能力,就是沟通能力。怎样才能让这些人以一种很真实的状态在你的镜头前出现。首先他要愿意出现,然后才能自然的出现,是你做了很多的工作吗?

Y 也不能说做了太多的工作。凉山人本身他是很有表现欲的,我觉得这就是拍摄者与拍摄对象之间的一种互动,他本身不排斥拍摄,这是很关键的。

他们对拍摄没有确切的概念,就是说你这些东西拍了之后是什么样的,他们能不能看见,在哪能看见,他们对这些都没有概念。

W 或者说他们对你的工作结果没有想象。

Y 对,但他们知道你是来拍电视的。但很多老毕摩他根本就没看过电视。他觉得你让我讲故事我就讲吧。而且,他没有隔阂。因为他不知道那个镜头代表什么。就是你让他看(镜头),他都没有办法看。他必须跟人交流,他不能跟镜头交流。

W 我们现代人都知道,如果跟镜头交流,在电视上就是跟观众交流。

W 我在看影片中也遇到了一个困惑,就是那些仪式是现实需要,还是搬演的?

Y (因为)那些东西是不可以搬演的。比如说我说你现在给我们念一段,——不可以的!比如说,我们现在要拍了,我想请一个毕摩念段经,念一段比如说婚丧嫁娶时候的一首经。他会说,‘没有婚丧嫁娶呀!’我说‘那你给我们表演一下,比如说结婚的时候。’他说‘现在没有结婚的呀。’‘那你说你能给我们表演什么?’他说‘你们是客人,那我们给你念一段迎客的经。’他就是这样的,你就不得不尊敬他。

W 所有的仪式都是等来的?

Y 是的。一定要是当时需要的。我(比较)尊敬少数民族地区,他们跟咱们不一样就在这。我一开始的想法是,我是可以拍得,我等不来怎么办?我就得组织,组织人念,组织人当观众。但这根本就不行。但慢慢的我就明白,你利用不了人家的虔诚。你既然在这儿,要拍他,你一定要很虔诚的去拍,去做这件事。

其实这种法事不用怎么找,因为太多了,凉山毕摩从业人员是8000多人,毕摩在他们的社会中起到的作用,绝对是举足轻重的,充斥在每个环节之中。在那个地方,你一定会感觉到他那种逻辑的存在,你不能抱着今天这种唯物的,回到北京后,你觉得很多东西都是臆想的,但你到那3天之后,你会不由得产生敬畏。比如你在山林里走的时候,你会害怕,会有敬畏感。

W 害怕是存在的,但我也看到他们那种对生死的从容。

Y 你的感觉很敏锐。为什么会拍的很静,因为那是他们的一种视角。比如说开始我们听到老师死了,我、摄像、录音三个人全都哭了,因为夏天他还在跟你诉苦,活生生的。我们本来打算冬天拍他跟老毕摩的交流,因为老毕摩就住在他的旁边,两人是特别好的朋友,经常在一块交流教育问题,可他突然就死了,但当地人说起来的时候那种平静,让你觉得在说一个出门远行的人一样,因为恶劣的生存环境,让生老病死都变的非常寻常,山林民族早已习惯了死亡,平静可以说是他们的生存态度。所以我们也希望用节制的拍摄静静地表现这种无奈和从容吧。

W 还有一个镜头,给我印象特别深刻,就是从一个破玻璃后面往外拍几个孩子在玩耍。

Y 那个也是抓拍的,是偷拍。我们当时是在拍教室里面,拍着拍着就发现孩子们在外面玩,然后我们就准备掉过头来拍,觉得这样拍挺好。拍着拍着出状况了,孩子们开始玩打人游戏。

W 最后送祖灵的那个仪式据说调动了全村的人来参加,我想知道的是假如说如果送祖灵的这家非常有钱,他的家族非常庞大,会不会就是这种状况?

Y 送祖灵是一家送亲戚朋友全来,但是来要有扛大礼的费用。这种仪式可能一辈子也就做过一回、两回,是一个庞大的支出。因为这是彝族最大的一个仪式,你还是要表现它的一种气势。真实的状况比这个多的都有。我看2002年巴莫曲布嫫的书里记载了凉山最大的一次送祖灵。那一次是非常大的,九天九夜,我们这个只拍了一天。

这个片子是有控制的、有要求的,不是说完完全全的纯粹的纪实,那是一类(非常原生态的)纪录片,但不是我要拍的,不是我要拍得一种表达方式。包括音乐,这种音乐都是非常诗意性的,它不完全是凉山本土的,这个音乐就是请这个歌手作的,我特别欣赏他的那种音乐,他的音乐和我的片子是特别合的,就是植根于凉山,但是非常主观,其实他在表现手段上是融合了西方音乐的表达方式,包括在曲风、曲式、调式、表现力上,是按照一种世界音乐的路子在走,他在找一种跟这个片子情绪最合的一种音乐表达方式。都是这样的,它不是那种非常原汁原味的凉山,那样的凉山可能跟这个片子是冲突的。到任何情况下,我都会讲这是一个非常主观的影片,很主观的。

W 还有一个问题,他们说的语言基本上都是听不懂的,尤其是

抓拍的时候,你怎么能保证?你根本听不懂他的话,是不是一直存在翻译的问题,就是说后来还找翻译把它给翻译出来。

Y 来不及有翻译的时候,就是看状态。有好多是意外的惊喜,都是后来在翻译翻译的时候发现了意外的惊喜,就是原来他们说出了这么精彩的话,但实际上你在拍的时候根本不知道他在说什么。

所以我很大的一个关注是状态,我的感觉是你只要在这个状态,他说出的话往往是超出你的想象的,而且是最棒的语言。

我觉得关键是你跟当地人一个交流,他们是认可你的善意、友好的。在结束拍摄之后,我们要走的时候他们全都来了。我们吃关机饭的那天是特别感人,毕摩全都哭了,舍不得我们走,全念送别的经文,大家全都哭了,都喝倒了。

W 你后期呢?后期是怎么解决的?

Y 后期我先把高清格式的素材全部都转成DV格式,输到我的电脑了,先用DV来粗剪,然后再回批,按照时间码在回批,是这样的。

W 是你亲自剪辑的吗?

Y 我自己剪的,但是这个过程中壮壮导演经常过来看过,他是这个片子的总策划,在很多关键的地方都提出过意见并亲自上手帮我改,这让我在剪辑中跟他学到很多东西,因为严格来讲我其实是参照了《德拉姆》的一种表现方式。

从去年六月到今年四月,我一直陆陆续续在改,过一段时间就会改,这个片子还有一个魅力在于它有太多太多的组接方法,它这种组接的魅力是无穷无尽的,我过一段时间就会换一种组接方式。我在跟这个片子拉开一段距离之后,我再琢磨它,我会利用组接产生新的意义。

观者的态度

W 我想问一下,片子在凉山的放映时的状况,他们会不会说这不是我们的生活状况吧?

Y 可是在很多人的印象里凉山确实是特别美的,包括它那种很自在的状态。我们后来到凉山放映过了,从他们的州长,到当地毕摩,他们找了50多人来看,他们有些意见,都说你拍得太纪实了,你没有美化我们,你这真是一个纪录片。

W 我很想知道毕摩的看法。

Y 片中的毕摩没有意见他们很感动,他们知道那是他们自己亲自参与的世界,但毕摩中心的主任就说,你没有把我们拍得太美。他觉得仪式的东西少了,他觉得《毕摩纪》应该是毕摩怎么作法之类的,怎么拍了很多毕摩的生活毕摩的内心痛苦,他不太理解。

Y在瑞士洛迦诺首映的时候,当时我们一直在剧场观察大家的反应。我们的时间特别不好,正好是吃饭的这个时间。但是,放我们这个片子的时候看得人特别多,他们都排着队在外面等候,六点半,大概有一千多人入场,中间很少有人离开。后来他们提问题也都特别踊跃。

他们他们普遍的反映是片子很美,一位海外华人观众说,在海外很少能够看到把中国拍的特别优美的电影,拍得特别优美的纪录片。看得更多的是独立电影呈现出来的那种不平衡、很分裂的一种生活状态。所以能够看到这样一种展示这种优美、尊严、宁静,让他们觉得特别高兴。

W 但是总体上来说,这个影片的主旨,用简单的语言,你想呈现一种什么样的东西。

Y 宗教感

W 可以说是地方给你的感觉,而这些东西都是为了完成一个你感觉的再现、表达,我的意思说,你的片子绝不是调查报告,通过你的片子,如果来研究彝族的毕摩么回事,基本上得不到什么答案。

Y 对,它有人类学意义,但严格来讲不是人类学范本。

W 它只是说影视人类学上有参考意义。

Y 你的这个观点我绝对赞成,它有人类学意义,否则不会美国自然博物馆昨天来信问,要收藏。他们觉得这是一个人类学电影,他们要收藏、展映。我觉得,他肯定是从他的人类学的角度,觉得它提供了一些人类学影像上的参考,但是严格来讲,目前你很难从某一部片子中提供完整的,因为毕摩文化太复杂了。

那种片子凉山拍了很多了,就说关于毕摩究竟是怎么做的,他们电视台拍了很多,作为毕摩的研究资料。

W 纪录片的方法就像一个注脚一样,有这样的注脚。我们把纪录片分成更细的类别。

Y 对。你说的这个特别对,包括看故事片都是一样的。你前五分钟的影像已经给观众一个解读的蓝本、方式,你已经提示他们了,你现在看的是一个实验片,或者你现在看的是一个纪实性故事片,或你现在看的是一个美国大片,那观众就会下意识地照他解读的这种方式。一开始,我就让观众知道这是在叙事,它是在虚实之间的一种叙事,它不完全是现实。你各个人去看,可能会有不同的看法,国外人看它,北京人看它,凉山人看它,角度差别太大了。就是对它的现实、真实、角度差别太大了,这是特别有意思的事情。

W 可能通过这个片子比如说表达了你对凉山的一种敬意、一种尊敬、一种宗教的、神秘的感悟,还有你心里的诗意,凉山的诗意。

Y 没有一个影片不是传递作者的东西的。但是从另外的一个意义上来讲,他呈现的又是凉山的真实,它的人物、它的世界、它的所有的那些东西,这就是所谓凉山人解读不出来作者的时候,他看到的只有真实,那这个真实某种程度上提供了一个文献的价值。

W 但问题就在这。就说文献价值,如果你提到文献,那就得很小心,你里面有很多是不足以作为文献呈现的,这里面会有混淆,大多数对你这个片子有质疑的时候问题就会在这儿。即使90%都是真实,但你一旦加入了设计,再说这种文献价值的时候,就会混淆,给人带来一种怀疑或者说推敲,所以到最后,只能是文献的参考。

Y 我不会要求这部电影经得起考古求证式的推敲,那不是我的拍摄初衷,我在拍摄的时候,没有更多地考虑方法的范畴,我更多的是在一个电影的领域内,我怎样拍我想表达的东西,用影象表现,心里的情怀的东西,究竟是文献还是表现,怎么融合,没有那么多理性地分析,只是我希望一切都在虚实之间,让它弥散出一种遥远的,模糊的,古老的氛围,是我的追求,是我对凉山的理解,就是这样。

W 但是这是要放在一个纪录片的范畴里。

Y 对,它也许是一个浪漫主义纪录片。我选择了这种材料,或者选择了这种媒介,也就意味着你要有这种主观在里面,你一定是有这种先验的对凉山的一个概念,就是说你已经经过那么多次采风、了解和调查,包括你参考凉山的画作和相片,很多人的游记、访问、文章、诗歌。综合了很多之后,就出现了形象,纪录片的形象。

其实我真的觉得中国的纪录片限制的太狭隘,我们一说纪录片,无论电视台也是跟拍,DV也是一直跟拍。我觉得当然纪录片最大的一个作用是它的文献性和它的真实性,和它的社会批判性,它的公用价值,但是我真的觉得应该有很多的。

W 我理解你的意思是纪录片其实应该宽容,个性化,更丰富……

Y 我觉得什么最重要?我觉得这个片子没有违反社会责任感啊,这个片子出来之后没有人说它在社会责任感上,我对历史是有罪的啊!因为所有那个记忆我保留下来了,毕摩的那种原汁原味的东西,毕摩做法的精彩的东西,念经的那些东西我给他保留下来了。人的内心状态是真实的,我也做到了。他们在口述史上是绝对真实的,那这就够了。然后在表现上,我有我的追求,我希望它是有艺术风格的一种呈现,唯美的,诗意的,内里冲突感强的,这是我想拍的电影。

有个彝族诗人跟我说,他说“毕摩在我心中是洪钟大吕,是非常伟大的宗教,为什么你会拍得很灰暗,很凄凉,就说你为什么会有种忧伤,我看了我么心里很忧伤,我很郁闷,让我觉得这种文化在衰落”。我当时告诉他,这就是我看到的,我感到的,我在心里为毕摩的今天做传,就是这样一个伤感,但绝对有尊严的生存面貌。

W 一百个人心目中有一百个《毕摩纪》。

Y 但是我有一个自己的毕摩纪,它对于这个社会有意义。真正的有传统尊严感的毕摩们正在迅速消亡中,我们通过努力,很虔诚地纪录下他们今天的生存状态,不管它究竟算哪种类型的纪录片,能不能公映,这不是我关心的,我只知道,能历尽艰辛地拍摄完成,把他们的风骨用影象表达出来了,我的任务完成了。这个片子过五十年、过一百年再看,(凉山人会感激我的—-此话不妥),它的历史意义就会呈现。

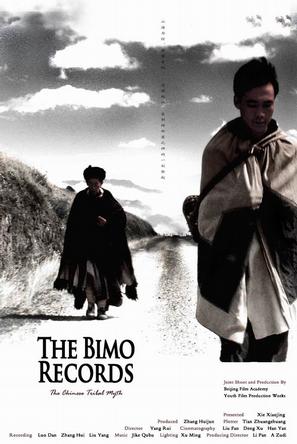

纪录片《毕摩纪》导演入选第五十届洛加诺国际电影节、第十一届釜山国际电影节、维也纳国际电影节、第三十届纽约Margaret Mead电影节、意大利远东电影节、香港国际电影节。