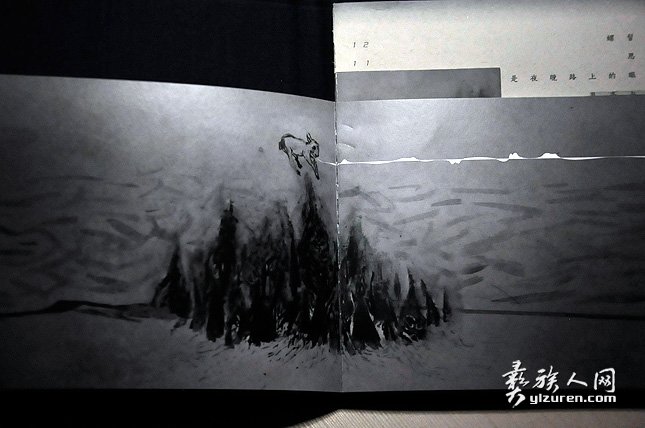

当阴沉的雾霾把城市压抑得几乎无法喘息,当声音的花园被阵阵机械的聒噪霸占,当一张张面孔变得日渐模糊,我们是否想到过逃离这座浮华的“城市”?当一些孤独好似与生俱来,当匆忙的脚步几乎将归家途中的印记标记得凌乱不堪,当寻找的声音比困惑更加强烈地袭来,我们是不是想到仰望过的天空,驰骋的骏马?

(摄影:郑无边)

九月,莫西子诗背着他那素色的布袋走来,里头装满原野的风,原野的土。当然那块童年从河边拾起的石头应该也静静地睡在里头,储存着太阳的光,太阳的安稳。

彝语世界里有“hxop”(嚯)“yiet”( 耶)这么两种唱法,前者的唱调相对悠扬,柔和,比较深沉。而后者相对高亢,狂野,较为明亮。前者音律如缓缓流淌的溪流,后者更像豪迈奔放的江河。在《原野》中莫西可谓“惜字如金”,整张唱片12首歌曲中,除《知了只叫三天》《妈妈的歌谣》《丢鸡》《月亮与海》这四首歌曲之外,其余8首音乐几乎没有什么歌词,大都呓语、吟唱或者直接就是纯音乐,想象的张力如同一片空旷,无尽无止。童年乐土上那些未曾被污染的声音在莫西的《原野》中自由、原始、狂野,我们有理由相信这都是他生命中最美好的一个部分,这种纯美或许只是我们生命底部留存的一个关于童年的故事,或许只是我们梦想着却从不奢望抵达的一个远景。

《山魈》

“那黑夜的鬼/要让你走/白的路/黑的路”

“ke xit jjup hlup”(克西竹尔)笛声与莫西子诗原生态式的彝族“yiet”(耶)唱腔,犹如经过一片山地,山里的薄雾缭绕,好似触手可及。山的背脊若隐若现,貌似不能到达。

《知了只叫三天》

“你和我/相遇难/相知也难/忧伤和快乐/那么短暂/就像/知了只叫三天”

彝族有“布谷只啼三月,知了只叫三天”的说法,其寓意指向两个关键词:短暂,偶然。大多的时候,我们都只能在时光的裂缝里看到自己孤独的影子,体验繁华世界的孤儿身份再次被确认。

莫西说,自己不想被贴上标签。这样一来,我们如何去评点、解读他的音乐都是在给他贴某种意义上的标签。所以,为规避更多的标签,为让音乐回归本真,让它“像旷野中一粒灿烂的种子,在茂盛无边的城市里浅唱低吟。”(摘自莫西子诗的博客) 让它“自由、随性”地去延伸。

(摄影:郑无边)

吉他、架子鼓极具摇滚律动的“狂野”,口弦、唢呐、马布、笙、箫等民乐器带回的“原始”,在这片空旷的《原野》中,让我们不安的灵魂几近游弋,在流浪中重获“自由”。如果觉得莫西想要带给我们的只是一片一尘不染的“原野”,我想我们还是没有走进真正的原野。这里的“原野”有《山魈》《失去的森林》《丢鸡》,还有一部匆忙的《投胎记》,“路漫漫哦/慢一些/听大地的呼声/轻盈地舞蹈”。《螺髻山》下《赶集》的人们,请记得《星星是夜晚路上的眼睛》,《月亮与海》是我们永远的《思念》,《妈妈的歌谣》是我们行囊里一支吻过泪滴的口弦,一只蓝色的不死鸟。我们找到的《原野》每次登场都会生动得不一样,原野是具体的,一如我们执着的“诗和远方”一样具体。

(摄影:郑无边)

原野如此精美,

是不是在这样的夜晚我含着热泪看见了

自己赤脚在山林里奔跑的童年?

是不是又听见了那一声恍如隔世的妈妈的呢喃?

当口弦再次拨动,玛布娓娓道来,

动荡的心落地,浮华的脚落地,

掌纹间故乡的风再次吹过原野。

晚安,善良的草木!

晚安,螺髻山的太阳和女人!

(摄影:郑无边)

2014年12月10日星期三 天河