马海吃吉:深山夜语(长诗)

作者

马海吃吉

2015-04-10

原出处:彝族人网 彝诗馆

深山夜语

马海吃吉

每当夜幕降临的时候,风儿给我留下了太多的回忆,由此我隐匿在群山之中,品味孤独与沉思。

——记题

——记题

在这个宁静的夜晚里神采奕奕,

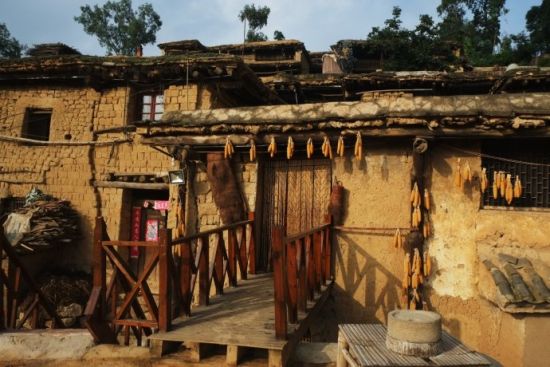

它透过木门和土墙,沉静而深邃,

沉默的群山在那里用火焰点燃。

深山的夜语永远存在,生命的火把,

歌唱的祖尔①,神奇的大自然在沉睡,

土地的主人啊,经过千百年的论证,

始终在火塘边把母语诉说民间谚语。

黑色的语祭在生命的土地上沸腾,

阳光在礁石与泥土的肚皮上发热,

神灵对着时间与空间的高度呐喊,

受孕的鹰魂,在四季轮回中熠熠生辉。

月牙休息在万丈深渊的空中,冥思,

为一种山脉永恒的语言纯粹而劳务,

夜幕在闪烁,悟道出梦想的痕迹。

黑色的名字,神奇地在民间上穿越,

族人的部落,矜持的力量步步高升,

群山连绵的凉山啊,灵魂的福祉。

守望着树木与贫壤的灵度在篝火里,

我不再沉默了,灵魂发奋的正能量,

在一把艾蒿与藤条扎成的火把上,

丝毫没有一点弄虚作假的梦。

深夜的语祭,总在天边疯狂地召唤。

我深思,我不仅熟悉这片土地的秘密,

群山间常年丰收的苦荞燕麦和土豆。

我还熟悉土墙内火塘边爬满众神的影子,

葆有生命力的神话,传说,民间与魔幻。

我更熟悉纯净的文明在山的边缘重生,

从金沙江畔流传千年的彝文。

占卜与语咒朝着神圣的方向,

环绕群山,带走我所有的梦想。

我对神祇的最高的献礼,莫过于此,

茫茫岩石上星光的闪烁,面朝山头,

远远的山路一条条流露出福星高照。

绽放着一种铿锵有力的乾坤的藐视,

我对这片山脉更加期望,或在等待。

就像冰雪融化成江涛的波浪,正像;

果实与粮食融化而成的快慰,正像;

“妈妈的乳汁像蜜蜂一样的甘甜”

就凭它一棵真诚的心在不停地燃。

我站在原野上吮吸大地的清凉,

让四季的轮回带走我枯萎的思念,

用母语歌唱我未来袅绕的炊烟。

黑黑的土,黑黑的地,黑把我肤色容黑。

它不仅代表我灵魂的黑,而且象征着,

千万年反复迁徙中坚强英勇的力量。

尽管在跋山涉水的瞬间精疲力尽,

高贵的血统和名字闪烁出光的箭失。

父子联名的谱系在阳光下闪闪发光,

犹如一条瀑布挂在无边无际的半空中。

我的灵光在生命的稳步上思索,

幽灵掠过活着的脚步上徘徊,踯躅。

驱使我随它缓缓熬过的节奏,攀登。

整个灵魂暴露出彩色的火焰,

星光闪闪,我敢正视黑夜的深山,

没有惊人的光华,无情的利箭,

致使我勇敢的面对招魂的神圣。

穿越时空的巫咒与语祭荡漾无存。

在经卷和神牌上清醒地刻上正义与邪恶。

正面是洪水与雷电喷发出强盛的光线;

反面是生命和爱情愤怒中弱去的呻吟。

这里的光辉不是黎明前就在黄昏后。

巍巍的山顶上玄秘招回了幽深的一半,

把我纯净的故土一尘不染地归还给原野。

是的,为了我的土地,也为我的母语。

拾起我的思想,拾起我手心的语言。

抛开我口无所有和纯粹的追求,

干脆而利索地,隐匿在群山的角落。

等待回声,来自世界的答复。

山寨边缘上流失了招魂的诅咒,

我手指间流淌着灵魂孤独的秘密。

我的这个为火域扛起的手指,

实际上一直都用彝语来倾诉,

关于一座山里一群人的故事。

凭我灵魂和良知都能感觉到优良传统,

以及土地上逐渐流失的民间的辉煌。

当我闭上眼睛,也有敞开心扉的匙锁,

吞噬那些落后,才便走向文明轨道。

寂静的山野上弥漫着春日的炊烟,

风儿掠过的远山垭口响出了热度。

是什么样的思想支撑我孤独地写作;

是什么样的力量启迪我痛苦地守望。

一种声音在那里促使我蹒跚的步履。

我眼前的每一片枯萎的叶子,

都藏着一个不为人知的秘密。

充满了无形的火焰,依旧圣洁,燃烧。

这是我对群山照亮的一片光明。

黎明的盏灯,在生命与土地的眼睛上,

握起了一把透明的火炬,把梦想点亮。

我喜欢在这里生活,老去,甚至火葬。

绝不能为贪图简便而火化,更不能天葬,

因为,我是一只来自东方的圣鹰。

我沉睡在沉默群山里火塘边木床上。

时常梦见三种纯洁而深透的颜色,

河流唱着土地的歌谣在月色的彩裙上,

荡起了金色的黄伞和黑色的舞步。

在纯净的岩石清香的泥土凉爽的树影中,

毕诅随着我迁徙的路径到魂魄的归宿,

驱使出颤抖的山鬼与诡异魔神的阴魂。

出色的猎犬,赶跑了群山之王。

让我孤独的牧羊人,偶然的崇拜延长。

悠然在山里放牧着阉羊、斗牛和马匹。

这座寂静的深山,除了盖房的木板和石块,

还有在热火中不再溶化的雪子十二支②,

以及彝人招魂时插针缝线的麦冬草,还有

农田上费力闪光的锄头、竹筐和铧梨……

忠实的河流沿我的足迹而淌流;

无声的石头倚我的群山而沉睡。

好奇的羊群装满了庸浮懒散的梦想,

消失在大山的原野上。放牧的老人,

呷一碗白酒,把太阳当作自己的双臂。

摇晃着山路,唱起了月儿开花的曲子:

爱情的花儿在哪里,生命的鲜花在哪里。

黄昏的时候,夜幕却充满了烧菊笈味。

纯粹的蛙声擦刮着汹涌的河流。

一切都在重生,复原,逐渐萌芽,

并转化为一种不可估量的精髓。

为山脉里云雾袅绕所陶醉,生命有灵。

苦涩变成了回忆,甘甜的日子离我多远?

而我早已疲惫,囊括依旧羞涩的红晕。

活着也有活着的秘密,就在这黑夜里。

受山脉的灵度,种植了身子的奥秘。

高山的夜色,蠢蠢欲动的夜色,

神秘而自我凝神,自我璀璨,夺目。

寨子里跳跃出苏尼③驱鬼的彝语诅咒,

羊皮鼓击铃出土地受孕的言辞,

使我更加崇拜这片不老永存的深山。

在这里我从未有过惊慌失措的恐惧。

我的初衷与举动,甚至我的结局,

都离不开这里疯长的一草一木。

就算这土间延伸的根芽腐蚀枯竭,

我也隐居在这没有硝烟弥漫的寨子里,

穿越朦胧的诗行,靠近石根的山洞,

书写我热血朝天的使命和弱势的音符。

即便岩石熔化成灰烬,我也要生活。

在这片从未形成虚空的世外桃源里,

黑黑的泥土吸收了黑黑的河流。

生命的才华在枯竭的时光里消减,

时间的节奏逐渐蔓延,直到垭口。

苦荞飘香的时节,出窍的灵魂在吮吸,

土地种植出母语诗歌的营养。

这里的女孩都挂起一副蜻蜓的翅膀。

在一个袒露乳房的子夜,或午晨,

伸出她魅力的手指,弹奏悠扬的口弦,

牵动着这一座山,和别座山里的男人。

笛子声声回响着万丈深渊的高空上,

惊喜了沉睡千年的爱情,纯粹而自然,

梦想最终的礼物,在土地上生根发芽。

黎明时辰,我看见一个待产的女人。

煎熬着忍受快乐的痛。女人的产房,

不在医院里,而在木板房内的火塘边。

时而裹起臃肿的披毡,时而撕咬嘴齿,

乳房膨胀。请个毕摩④驱使缠魂的妖魔。

杀猪宰羊过后,顺利地剪下了母亲的脐带。

剪去了胎发的婴儿,在襁褓中嗷嗷待哺。

从此我生于火,活于火,葬于火。

篝火是我生活的一半,生命的花朵。

点燃如太阳盛开的火花,不可熄灭,

熄灭了,就失去土地的温度和声音。

深山的黑夜里装满了美仑的住所,

住所里有火塘、粮食和会唱歌的石磨,

我就是靠着火神而活,它从不离弃我。

而我,一个伟大的民族,古老又年轻,

在这里守护,骨头是山,血液是河。

每一个名字的背后,一首唱不完的歌,

独树一帜,犹如一朵盛开的奇葩。

如果,自然规律改变了我生活的习俗,

毫无疑问,石头朝左坠,鲜花往右凋,

沿着送魂经的足迹回到出发时的地方。

岁月掩饰的村庄,消失的自然景象。

石磨发出的神圣,带走我落后的根源。

换来的是,加工了的美食美味和美酒。

就把贫瘠幻变美好的节奏,喂饱肚皮。

消灭死亡,证明活着。但我不再豁然,

因为我看见,一场梦呓向我走来,

置入山魂的心脏,指明了我的方向。

深沉的牧民,额头上失去了光泽,

身体上负荷着一层层沧桑粗糙的皱纹,

就像一张树皮,经过风霜的包装之后,

无精打采地老去,老去前落下的叶片,

含情包满,从屋前的窗户边摇晃。

但我从来不饕餮,驳回了所有谎言;

纯净如山风一样的清澈,甘甜的美。

从那以后,我一直睁开了晶莹的双目,

其实我不想延伸,土墙裂开了的缝隙。

山痕累累,抵挡我轻松前进的脚步。

坚硬的石头,一天天被血针吞噬。

生锈的镰刀口爬满了黑蚁和疥虫。

抬头一看,眼前的山在远远的池塘上。

这一夜我看见了流星下伤心的火炬。

不再瞩望了。也许是我对自己的回答。

它一副秘密的神山总陶醉着我。所以我

梦见了鹌鹑长出一条长长尾巴。奇怪吗?

我要再一次穿上铠甲和羚羊皮制得披风,

和穿上红珊瑚珠与贝壳耳环。在群山里,

重新拾起流失在城市边缘的辅音。

还原,铸造属于我自己的一片环境。

猎手你无需再来,无需再来惊我安眠。

因为森林里再也没有婀娜多姿;

人世间也不会再现魑魅魍魉了。

无论是上天的魔兽,还是大地的野狼,

留下的足迹不再猖狂,使人受惊。

复原,祈祷复原。沉静,回望沉静。

不息川流被烫滚的石头日夜吸枯。

孤独,或是在沉思,大凉山的秘密。

你用大自然征服了我,而我早已决定,

无论高贵与贫穷,都将投入你的怀抱,

不离不弃。离开就要面对喧嚣与繁华。

而我命运的注定,隔在这里摸爬滚打。

她喜欢我的声音,我喜爱你的魅力。

我活着就因为从属于它这点非凡。

圣鹰啊,飞吧!高高地飞,远远地飞。

你用一滴血穿透了我母亲的百褶裙,

尽管她受孕了,生了,而又听从毕,

占卜使我生,法铃诠释我手心的指纹。

命运啊!灵魂承受了太多的劳累。

太阳躲走我的汗滴,我已瘦骨嶙嶙。

逝去的英雄不再复生,尽管翻烂了经卷。

看似我只能这样,只能这样试着活下去。

我的身体啊,装满了群山所有的秘密;

我的胸怀啊,畅饮着乌云下爱的诗行。

从山鹰爪发出的一股新鲜气息。

复原灵魂,驱赶天神派遣的猫头鹰。

奔赴深山里,寻一处风光旖旎的净土,

从身子到骨髓,再到支撑我生命的灵魂。

赋予了奥妙思想的神经翻开了我的谱。

我就是一只老鹰,腾飞在绚丽的神山上,

太阳在我身后,千万种诡异的方式,

数不清的时间上,为你的沉默所陶醉。

寨子里跳跃着白獐子粼粼闪光的幻影,

在猎犬与野兽,家猫与老鼠间流荡。

尽管如此,我也从未惊动过一粒尘埃。

在这里我没有一丝躲躲藏藏的迹象。

我要治愈困扰我纯洁思想的疾病;

还要打破阻绊我穿越梦想的贫穷。

面对忠诚,勇敢地面对这里的风雨。

踏着布满荆棘的小路上自由地歌唱,

舒展自己应有的能力和有限的智慧,

放飞梦想,披星戴月,怀抱自然。

注释:

①祖尔:彝语,指天菩萨。

②雪子十二支:在彝族创世史诗《勒俄特依》中,红雪演化人类时,先后出现了六种有血的动物和六种无血的植物,有血的动物是蛙,蛇,雕,熊,猴和人类。无血的植物是黑头草,杨树,杉树,菖蒲,水筋草和青藤。

③苏尼:指彝族女巫师。

④毕摩:指彝族男祭祀者。

通联:四川省凉山州西昌市邮政苑5幢2楼2号 马海吃吉(收)

手机:13734939728

邮箱:mhch.ok@163.com

QQ:814137441

【评论】

真正的大山之子——由马海吃吉的长诗《深山夜语》说开去

沙辉

彝族诗人三种类型的简要划分法

地域诗歌写作提出和践行并推广者发星在接受美国乡土女诗人迪迪昂·琳达访谈时说过这样的意思:彝人背靠丰富的传统文化,彝族诗人写诗写得厉害的原因是他们有自已的文化,这些文化已经历数千年的风雨洗涤,至今生鲜活猛,具有强大的文化基因。从这样的话里,我们不难找到彝族诗歌能够具有如此长盛不衰的势头并越发地在新时期里绽放光芒的原因所在。发星还谈到,经过几代人同彝人与彝族文化耳濡目染,作为汉族的他的思想、性格、为人等方面已差不多完全“彝化”。这也从一个侧面说明,具有悠久历史的彝族文化,不仅具有辉煌的过去,也具有强大的鲜活的现实生命力和极大的“吸附力”、吸引力。的确,每个彝族诗人都非常幸运地背靠着本民族博大精深的传统文化,并且能够成为我们取之不尽用之不竭的精神富矿。彝族文化可以说是当今世界把“原生性”和“现代性”之间的关系结合得最好的文化体系之一:在当下的彝族文化里,“原生性”和“现代性”既各自独立完整又彼此影响和融合。相比同样历史的人类文化,彝族文化嬗变的比较慢,程度也相对较小。所以,可以说,彝族文化是当今世界保持最为原生态的比较纯正和在当下表现最为生猛的文化力量之一。

传统的与现代的这二元文化的相互碰撞,必然激荡出新的特别的“产物”,何况,这是最为纯正和原生的彝族文化碰撞上最为激荡最为丰富复杂的现代文化呢?!在这样的时代语境下,作为彝族文化最为鲜活的力量之一的彝族诗歌,早在上世纪80年代,就以吉狄马加等为代表的优秀“旗手”,在中国诗歌界乃至于世界诗歌界展示出了彝族诗歌的独特魅力。即使是诗歌走入低潮的这几年,彝族诗歌也是一直暗流涌动。而现在,彝族汉语诗歌,绝对是中国诗歌群落里不可小觑的一股有生力量。

在我看来,当下的彝族诗人主要有这样三种类型:力求揉民族性于现代性中的(中性的诗人)、传统意识较强追求民族性的(族性特征明显的诗人)、现代意识较强创作风格偏向于现代性的(模糊了族性特征的诗人)。这三者中,把民族性和现代性糅合得几近于完美的人中,比如吉狄马加是,阿苏越尔是,倮伍拉且是,阿卓务林是,阿诺阿布是,吉狄兆林是,普驰达岭是,海讯是,鲁娟是……;传统意识较为强烈重心在于追求民族性的,主要以母语诗人和双语诗人为代表,他们是民族使命感最为强烈的彝族诗人,是真正为捍卫传统文化而摇旗呐喊的人,这样的母语诗人和双语诗人有阿库乌雾、阿克鸠射、木帕古体、马海巫达、马海吃吉等,还有如主要以汉语创作为主的俄尼·牧莎斯加、阿索拉毅、鲁子元布等一些彝族诗人,也属于此类;所谓的唯现代意识为求的模糊了民族性特征的诗人,不多,但我认为不是没有,这方面主要以吉木狼格等为代表,年轻的诗人中以孙阿木等为代表。如此渐趋于多样化的彝族诗歌,是各有风格各有个性的,是新时期必然的和应该如此出现的,丰富了彝族诗歌生态,使之精彩纷呈。当然,每一个彝族诗人差不多都是在族群文化里浸染过的,在精神因子里不可能没有本族文化的影子,所以不管形式如何,除了可数的几个人,他们的作品在本质上,还是“彝族诗歌”。

真正的民族诗人,是民族精神史的抒写者

作为同样深受母族文化的浸染和“恩泽”的马海吃吉,是又一个真正的大山之子,他属于族性特征极其明显的彝族诗人。可以说,在他的每一个细胞里,在他思想里的每一个火花,都是对于族群相关的记忆、思考、眷恋和吟唱,他的精神就是彝族的。就是“要么我什么也不是,要么我就是我的整个民族”的,对于自己的生养之地,对于浸染和滋养了自己一生的民族传统文化,对于变成了自己肉身和思想里的一部分的“族群印迹”,毋庸置疑已经深入到了他的骨魂里,简直可以说是与自己生命同在。这样的民族“深情”,是所有真正的民族诗人们的精神根本,是他们永远不会枯竭的创作源泉。

但是,在新时期,当最为“闭关自守”的民族文明一夜间遇到开放的“外来”文明的冲击,许多问题便会随之出现,最为突出的一个方面,就是文化在这时候的“出路”问题:是被淹没、消亡、同化,还是凭借自身的强大力量彼此融合甚至借此激活出本民族文化新的活力?像其他所有经历社会大转型之时的大时代的民族,彝族正自经历一个从封闭走向开放、从自足走向“混合”这样一个时代,在“保留”与丢弃之间,在传统与受到冲击之间,在从自闭而需要敞开、保守与需要走向包容中,在面对机遇与选择面前,我们谁也无可避开地面临一个文化的阵痛和蜕变时期。如上所言,彝族文化(文明)作为比较古老并且保存得比较完整和纯粹的文化(文明),面对当下这样一个全球一体化的文化语境,受到的冲击不仅前所未有,也较之别的民族是感受更为突出的。诗人是最为敏锐和敏感的,可以说,新时期的每一个彝族诗人,都是这个文化阵痛时期里最为感同身受者。他们的价值,在于他们对民族精神的守望与继承,他们是真正的“保民族之根”的力挺者。诗人们的可贵之处,是以自己的切身之痛来审视时代、审视文化、审视自我的精神图谱和民族的未来走向,并在此基础上发声。他们的声音是一个时代最为迫切的声音。

不管如何说,文化是一个“慢”的事物,它是一个民族历史传统的积淀,是一个民族存在着的根本和标志,一下子全盘“换血”,不符合文化的发展规律。这里就存在着一个“守望”的问题、渐变的问题和进化的问题及如何继承与发展的问题。诗人是此时的“先知”和潮头人。

马海吃吉就是一个自觉融入时代的、精神“急先锋”式的民族诗人、双语诗人,他一致以母语彝语诗歌创作和第二母语汉语诗歌创作的方式,时时表达着自己的思考、思想,表达着自己和自己族群的忧伤、快乐。马海吃吉的作品,历来关注和抒写的就是一些十分“现实”的社会生活,比如对彝区毒品泛滥的痛心疾首,对母语日渐式微和颓败之现实的深切疼痛。他的诗歌,甚至差不多写的只是社会生活现实,而与其他纯粹性的个人书写无关。这也许与他记者的身份不无关系,更与他知识分子的良知和具有民族的情怀、时时保持自我的精神不无关系。他生活在现代都市,却不曾被现代化所淹没所同化,而不忘生养自己一生的那片土地,那一声声生动悦耳的母语,不迷失自己,不被一些庸浅的潮流所吞噬,保持了一个现代知识分子的独立精神、民族情怀,背靠自己民族深厚的文化,抒写着自己真实的生命体验。这就是诗人的个性,这就是诗人的“任性”!

像马海吃吉这样一心一意抒写着自己民族社会现实生活的方方面面的民族诗人,难能可贵的是,他们不是以一种旁观者局外人的姿态进行完成一个研究课题般的思考和书写,而是他们是以在场者的感同身受真实地记录着时代、记录着自己的切肤之痛、深切的生命体验。他们是现实生活的在场者、目击证人,是中国当代社会大转型时期的亲历者、记录员。我们可以“跳”出来来上这么一个设想:当历史彻底翻过这么一页,我们再来看他们的这些作品,我们绝对可以从中看到一个时代的历史,和深处其中之一代人的精神史。真正的民族诗人,是在一种休戚相关的社会生活中、在一种无以逃脱的精神磨难和“逆流而上”式地保持了自我精神的独立中,以切肤之痛的文字,完成了对民族对自我的真实而伟大的双重抒写的。

如果说,一个民族它存在着精神苦难的话,那么,在抒写民族的精神苦难史面前,诗人责无旁贷,也是首当其冲的。

彝族长诗是彝族人精神世界最为集中的体现

如上所说,真正意义的民族诗人,他不是无病呻吟的旁观者,而是精神的苦役人,他们作品的诞生,是以自己精神的痛苦经历作为基础和底色的。身处这样一个特殊的大时代,经受着民族的和自我的双重精神思考和淬炼,诗人们运用长诗这样的诗歌形式来做下真实记录,是水到渠成的一种必然。而作为体现了诗人的精神大体量、非一般草草从事诗歌写作者能写出的长诗,最能全面深入地反映和展现出一个诗人自己的精神格局和谱系,它是诗人进行一番“彻底的”自我抒怀的精神需要。一首成功的长诗,绝对是厚积薄发的结果,是诗人精神修为达到了一定境界的体现。

马海吃吉写诗应该是至少有了几年的,但老实说,他以前的诗歌作品,除了诗歌题材和内容的“直面现实”让我对其心生敬畏外,因为是揭露和描绘社会生活型的,我总觉得他不见得取得了多高的艺术成就(我固执地认为,现实性的诗歌写作不好施展拳脚,是不好在艺术品质上获得大成就的),而长诗《深山夜雨》,却让我刮目相看,不得不从新审视马海吃吉的创作能量。可以说,《深山夜雨》集中而成功地展现出了马海吃吉作为一个思考多年、写诗多年的彝族诗人的真实写作水平,酣畅淋漓地抒发了他真实的内心世界、精神世界。这是一首具有大容量的、诗性十足的长诗,也是一首马海吃吉自己的大制作、大作品,不管是从精神体量、思想深度,还是从艺术性上考量,它都是马海吃吉目前集大成式的长篇力作。

在彝族现代诗歌界,以我的记忆,吉狄马加的《我,雪豹……》,丁长河的《独自流淌》,阿苏越尔的《阳光山脉》,俄尼·牧莎欺加的《灵魂有约》,罗庆春的《谁是元凶》,柏叶的《阿普杜牧》,发星的《大西南呼吸的九十九个词》,阿索拉毅的《星图》,贝史根尔的《嘎嫫阿妞》,麦吉作体的《俄尔则俄飞翔的诗弹》,李骞的《彝王传》,阿洛可斯夫基《没有名字的村庄》,比曲积布的《语祭山梦》,马布杰伊的《坐在这里》,马海吃吉的《深山夜雨》,沙辉的《心的方向》等,是为彝族诗歌界以长诗构成的大大小小的山峰,它们独成一山,又连绵起伏,成为彝族诗歌界一道耀眼的风景,撑起彝族现代诗歌长诗的一片天空。这些长诗中大部分是近一两年来的新近创作,其中很多作品也已经正式出版问世,有的获了奖,有的享有广泛盛誉。由此我们是不是可以说,随着彝族诗歌的强劲发展势头,彝族长诗也正自迎来一个创作高峰期?我是在力所能及关注彝族诗歌和彝族长诗的,前几年我也评议过比如丁长河的和马布杰伊的长诗,但那时我更多是以个体的现象来对待的,而在2014年底和今年初创作并脱颖而出的比曲积布1500行的《语祭山梦》马海吃吉270多行的《深山夜语》,让我大为惊讶和敬服,这不仅因为他们作为诗歌新人,我觉得他们的长诗作品的艺术品相明显超过他们以前的作品,还更因为我从中看到了作为山地民族后代的他们的长诗作品中的精神大格局、大能量。而无独有偶,这两首长诗题目里都有个“山”字和“语”字,这说明他们都是植根于自己的民族和具体的生存地域而进行的创作,是一种自语式的最真的精神抒情。它们具有某种“具体性”和“实实在在性”。现在,主流诗歌界倡导和流行个体写作,自我写作,他们的作品都是生活化、日常化、个人化的,可以说都是些对于生活、生命的虽然本质性却是细枝末节性的描写,他们追求“从细微处入手”,这没有什么不对,但是,他们拒绝对民族性的和人类性的“宏大叙事”,这就难免矫枉过正。对于他们而言,那些抒写民族的、祖国的内容的,反而就以为是落入假大空了。于是乎,当前的中国诗歌就此普遍地个人化、生活化而显绵软,缺失硬气、硬朗、大气和辽远、空阔、甚至是沧桑的风骨,严重缺乏穿透历史、代表着一个时代又超越时代的精气神和分量,所以中国诗歌目前是出不了大诗的。而对于我所了解的彝族诗人们而言,当他们身处当下这样一个社会大转型的过度时代,面对自己固有的封闭的意识形态、民族心理遇到当下的社会、经济、文化以及生存方式等等一系列社会生活的深刻而急剧的发展变化,面对由此所产生的对民族文化受到冲击时的强烈隐忧及“落差感”,他们不得不在一种深切的感同身受中自然地抒发、抒写,因而他们的精神世界和作品中,就自然是民族和个人的彼此交融、混合而显得天然一体的了。在他们这里,民族的和个人的,是不能分割开来的。它们的关系,就像是母婴的关系,彼此连体。于是,对于他们而言,对民族的抒写,就是对自我的抒写,对自我的抒写,就是对民族的抒写了。

三言两语再谈《深山夜语》

阅读马海吃吉的《深山夜语》,让我自然想到这么一个很诗意的句子:“和着山风一同睡去和醒来……”,大山是生养自己之所,也是自己不管走到何处的、一生的精神生养地,大山是自己童年时期、成长时期的象征,更是自己民族的象征;山风就是自己的气息,自己的脉搏,更是自己民族的气息、自己民族的脉搏……诗人在一起头的题记里就说:“每当夜幕降临的时候,风儿给我留下了太多的回忆,由此我隐匿在群山之中,品味孤独与沉思。”这是何等深沉的民族之情!

《深山夜语》,深山,是一个地点,即相当于交代诗人这是在自己民族的怀抱里;夜语即独语。深山夜语,意即在自己民族怀抱里的独语,让我们联想到一个孩子躺在母亲怀里示爱、诉说这样一个意象。马海吃吉在这首长诗里,以一个静如处子之彝人独语一般的方式,完成了自己一番真切的深情抒怀;抑或也可以说,他在这里,像一个武林高手,运功般“运”出他的功力、他的惯常的民族思想和情怀,充分施展出他的功底,才发出了他这么长长的一声狮子吼:《深山夜语》。于是我们被震颤了,于是我们被深深击中。他写道:

“是的,为了我的土地,也为我的母语。

拾起我的思想,拾起我手心的语言。

抛开我口无所有和并非纯粹的追求,

干脆而利索地,隐匿在群山的角落。

等待回声,来自世界的答复。”

“在这里我从未有过惊慌失措的恐惧。

我的初衷与举动,甚至我的结局,

都离不开这里疯长的一草一木”

而面对民族曾经的苦难,面对作为现实生活中之人时的生活的艰辛,诗人也有傍徨的时候、感伤的时候:“是什么样的思想支撑我孤独地写作;/是什么样的力量启迪我痛苦地守望。”当然,更为让诗人痛心疾首的当属族人的苦难,和民族愚昧落后的一面:“深沉的牧民,额头上失去了光泽,/身体上负荷着一层层沧桑粗糙的皱纹,/……生锈的镰刀口爬满了黑蚁和疥虫。/抬头一看,眼前的山在远远的池塘上。/这一夜我看见了流星下伤心的火炬”。

——但,这些都动摇不了诗人对自己民族和自我生命的热爱:

“孤独,或是在沉思,大凉山的秘密。

你用大自然征服了我,而我早已决定,

无论高贵与贫穷,都将投入你的怀抱,

不离不弃。”

——也动摇不了诗人坚定的生活信念和民族的赤子之心:

“即便岩石熔化成灰烬,我也要生活。”“消灭死亡,证明活着”“整个灵魂暴露出彩色的火焰,”“点燃如太阳盛开的火花,不可熄灭,熄灭了,就失去土地的温度和声音。”“我的身体啊,装满了群山所有的秘密;”

由此可见,诗人和自己的民族是互融、互汇甚至互燃的——燃出彼此生命的亮色!在诗人的精神世界里,自己和自己的民族是唇齿相依休戚与共的关系,是彼此依赖彼此共生的关系。时时刻刻,不管是从前,现在,还是将来,都如此。他在这里忧伤,他在这里快乐,他在这里找到生活的方向找到活着的意义,他也在这里找到了一种自我的生存哲学和恒定的人生信仰。

由于我看的是《深山夜语》的初稿,我发现,它在一些句子上或其他地方或许还存在一些问题,结尾处我也觉得不“够味”,高亢有余而隽永不足,且如“放飞梦想”之类的庸常之语太直白而在一定程度上削弱了全诗的味道。但就整体而言,从它的思想的深度、艺术的精湛以及精神的宽度和情感的真挚、节制而深情上,我们可以说,正如汗液是从付出体力之后的身体里渗出一样,这是一首源自于心尖的“生命创作”的长诗,非一般玩文字者所能写出。

结语

诗歌是诗人思想、精神和艺术修为的具体体现。从本文的简单解析,让我们不难想到,抛去彝族诗歌前辈们的功绩不谈,假以时日,彝族诗歌新人们只要不断磨练自我精神,付出一定的努力,那么,我们没有理由不相信他们将会创造出彝族诗歌新的历史。同时,我们也从本文的简单而抛砖引玉式的讨论不难看到,彝族诗人由于是以深厚的民族文化、具体的历史命运和现实生活作为自己的创作大背景,站立在祖先和自己所赖以生存的大地上,拥抱着自我与民族命运息息相关的情感家园、内心世界,因而他们的创作获得了一种“实在性”“具体性”,和永久的精神意义。换言之,他们的写作不是“虚无”的,不是仅仅为了形而上而形而上的。彝族诗人们背靠自己民族的文化、糅合民族情感和自我的具体生活、精神现场的“合二为一”性抒写,成为了他们生命中和写作中一个真真切切的出发点与落脚点。这样的写作使他们获得了写作原初的也是最为本质的意义,同时,他们也在此完成和即将完成自我生命意义层面上的真情书写。

2015.4.6完稿