第一次听见一朵云组合的音乐,脑海里会浮现年轻、阳光、优美这些关键词。于是,在耳朵里画出一幅又一幅南方印象,它不是浓墨重彩的油画,不是清秀素雅的国画,它只是一幅简朴的素描,南方的每一条河,每一座山都可以触摸。在繁华都市的办公楼、古朴的小巷、还有忙碌沉重的工地上想象乡村的样子,它是什么颜色的?蓝色、红色,还是白色的?记忆中它应该是美好的。人们往往太过信赖自己的记忆,而记忆是一个能够不断重塑,甚至可以欺骗的东西。乡村的模样同样也是一个流变中的场域,它不会停留在人们一厢情愿建构起来的摇摇欲坠的最初那个模样。一朵云的音乐里勾勒出的乡村是他们离开,并站在别处看见的画面,却是很美,但似乎也很脆弱;而他们在描摹城市或是远方时,似乎又跑回到了自己熟悉的村庄——令人平静的地方。也许他们自用第一个音符抒情开始,就把自己放置在了一个“双重边缘人”的境地。于是他们开始用自己的方式诉说情爱,回望村庄。

一、一个女人回不来

当下的华语流行音乐圈,民谣是一个备受关注的音乐类型。只要是流行音乐范畴的音乐似乎都能囊括在“民谣”这一类型中。现代流行音乐的迅猛发展,已经不是可以用过去要么摇滚,要么民族,要么乡村如此较为清晰的分类模式所能定义区分的了。由于“民谣”质朴的特质,成了治疗现代快节奏生活中焦虑、浮躁、冷漠等典型现代病症的一种必要途径。不敢妄言世界音乐版图当下格局中民谣音乐的地位有多高,但从华语乐坛的整个音乐环境去看,目前的“民谣”确实很“吃香”。

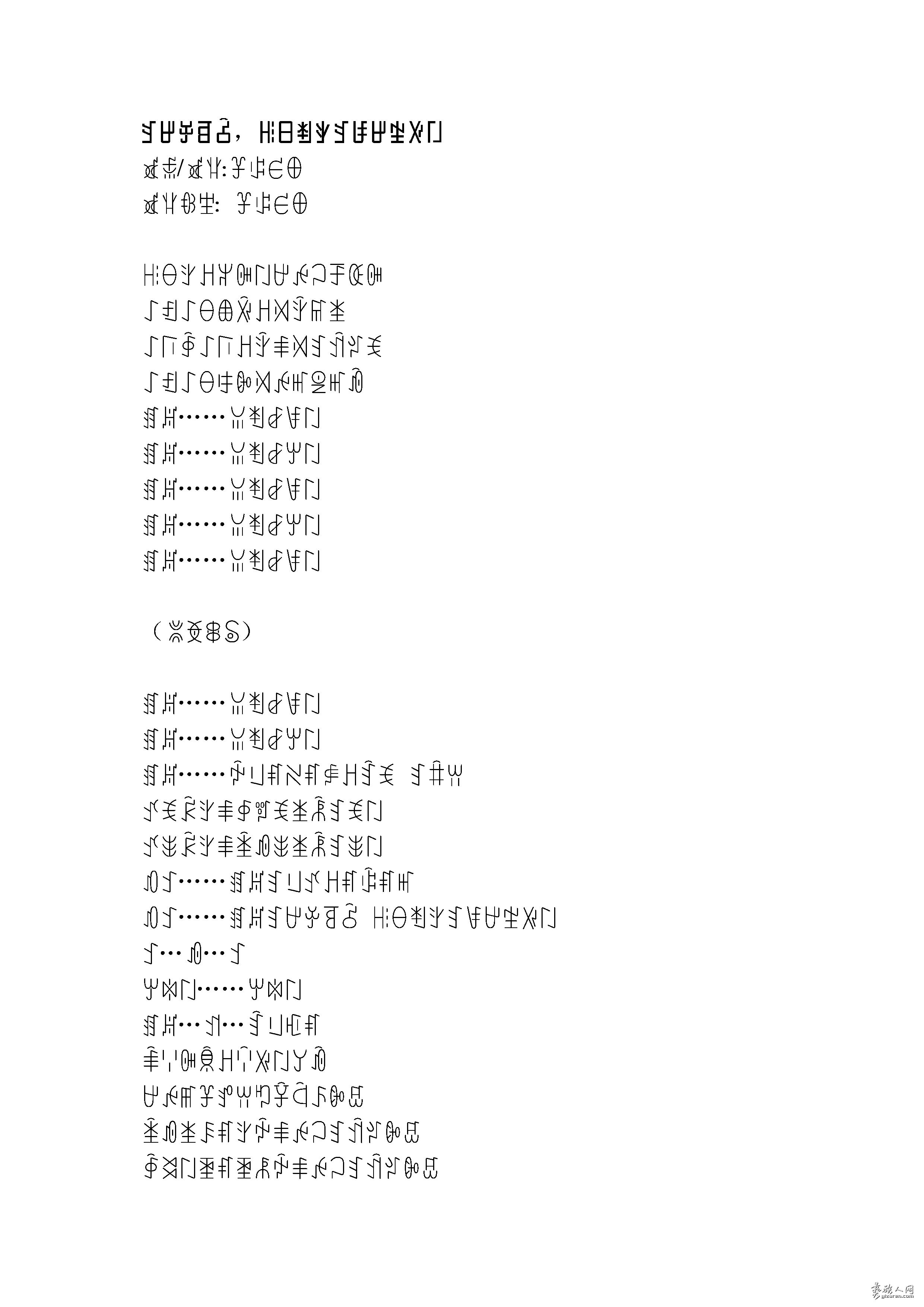

专辑《云之南》共收录12首原创民谣音乐。其中《ꆏꉠꏯꉉꋺꆿꆪꄮꇫꆏꀱꉠꄹꑟꇁ》(你和我说过会在秋天的时候回来)、《ꀉꂿꈧꊰꀕ》(流离者)、《ꀑꑌꁡꇤ》(舅舅的村庄)三首歌曲为彝族母语原创音乐,《云之南》、《大小凉山》、《我的阿惹妞》、《姑娘》、《果果》、《第一次看见了》、《衣朵落西》、《一个女人年轻的时候去过远方》(阿诺阿布 作词)、《月亮情歌》这九首都是汉语原创歌曲。他们对自己的音乐有一个较为明确的定位,他们被称为“中国彝族第一支民谣组合”。一朵云的音乐创作几乎都由团队成员原创,专辑里除《一个女人年轻的时候去过远方》作词有乐团成员以外的人士参与,其余都由他们自己独立完成创作。创作能力对一个音乐组合是至关重要的,如果成员不能独立完成音乐创作,不能担当这一核心任务,对于他们的发展是很有局限的。在没有雄厚经济实力的包装团队幕后运作的情况下,很显然他们的处境会很糟糕。12首原创音乐,配器上用了木吉他、手鼓、口弦、口琴等乐器,是很典型的民谣器乐组合。从乐曲创作上来看,一朵云组合结合了一些耳熟能详的云南本土音乐曲调,来完成他们的民谣曲式创作。从作词上讲,他们沿袭普遍的彝族流行音乐歌词写作模式,运用了诸多常见的彝族流行歌曲传统意象。比如,

“不想再爱了,一见山上旱柳又想起/不想再恋了,一见山上杉树又想念”(《你和我说过会在秋天的时候回来》)是在很多彝族母语歌曲歌词中都惯用的意象。诺苏彝语旱柳“ꉂꁧ”的“mgu”与爱“mgu”同音,通过同音借喻指代,把平常看似毫不相干的爱和树联系在了一起,下一句中杉树“ꎺꁧ”中的“shut”与恋“shut”同音,亦是同理。在彝族地区,随处可见这两种乔木,人们习惯借物寄情。地理环境在建构人文习俗中确实起着重要作用。整首歌的谋篇布局,集中呈现出的山谷、山顶、秋等意象,描述了一个山地村庄里的“我”依恋我的恋人。刚开始听到这首歌的时候,人们会觉得这是一首典型的情歌,然而看到原创者提供的汉语翻译后,会发现作者真正的抒情对象是姐姐。的确,在彝语习惯里没有一个与“姐姐”这一汉语词汇直接对应的词,“hnip mop”通常是男子称呼自己的姐姐或妹妹时会用。一般日常用语里,兄弟姐妹之间都习惯直接叫名字。“jiet jie”是个女性名字,当然可指姐姐、妹妹亦或恋人、情人。歌曲中的“我”在等待“你”——“jiet jie”!“你和我说过会在秋天的时候回来”。你看,“情歌呵轻轻唱,情韵缓缓流,/你可否等过一个回不来的人?/我像被废弃的诺言一样等过。/你是否说过一些永远,在情人耳根?/我在一个冬天的午后说过/短命的永恒。//陌生的问候/我又说了一个季节,/你不知道 留给黑夜、瞳孔,/留给落日、早晨。”(马海五达《等待二十六次方》)《你和我说过会在秋天的时候回来》与专辑里的《姑娘》、《我的阿惹妞》、《果果》、《月亮情歌》、《一个年轻的女人》这几首歌貌似都穿插着同样一个情愫——等待一个回不来的女人。少年与佳人的故事,青春的美好与失落,一路的欢笑与泪水都在青春的纪念册上成为抹不掉的言语。爱情的挫败,也许是生命中不能不承受的轻。路还得继续,要不就辜负了彼岸在等待的美好。

二、半个月亮爬上来

民族音乐人在制作音乐时的思维与大多数的汉语流行音乐创作人不同。因为他们更多的时候还不是单单的音乐抒写,他们还要对自己所处的文化进行反思,进行必要的民族文化呈现,以示传承或者保持独特性。每个人都想把自己最好的一面展现在公众面前,反之是一种扭曲异化的表现。我们有理由相信,在写实与抒情的平衡中创作者做过焦灼的思量。如果简单地把此种现象归结为单纯的地域抒情,显然是不够客观的。汉语流行音乐的创作,创作者身份当然包括汉族在内的很多民族,甚至境外的族裔也有汉语流行音乐创作。它的创作群体庞大,支撑其创作的汉语文化也是强大而有力有保障的,由此,一般意义上的汉语流行音乐创作者(这里指没有少数族裔身份的创作者)相对更加自由,能够抛开民族大义式的抒写而回到人这一本体上来,可以更加细致入微地去关照到每个个体生命的情感。

作为一个音乐组合,和声同样也是令人期待的部分。彝族人对多声部和声似乎是一种天然的感觉,笔者见过许多高校里三两个彝族青年随便一组就会有和声的效果。当然,和声不是纯粹的天分就能解决的任务。多声部的和声讲究多重的和谐,其中每个高、中、低音如何进入,如何撤出都得反复练习,慢慢磨合,要通过一个工匠式的精雕细琢才能达到演绎水平。一朵云组合三位成员在声线上的高低不同,非常符合多声部和声演绎的组合。《大小凉山》、《姑娘》、《果果》等歌曲中的和声运用较为突出,和谐优美。我们有理由期待将来在一朵云组合的歌曲里,会听到更为精美的和声演绎。

《舅舅的村庄》是一首倾向写实的歌曲,它以一种白描式的手法将当下彝族社会打工、回家、耕种、赶集、劈柴、过年、外出、小酌、传承、消逝等信息用一两句话准确呈现在歌曲中,把庞杂的信息浓缩在单首曲子里,从时间和空间的多重维度把“舅舅的村庄”——彝人的村庄推送至受众眼前。舅舅家的女儿呢?“我”想要和舅舅畅饮,然而所有的一切都在逝去,目光所及处,美好在倾斜、在崩塌。我们看到,“在衣朵落西的天空下/流过的已不是时间/而是我的眼泪诶”(《衣朵落西》)。回归乡土,恢复传统。创作者有如此强烈的诉求,如此好似使命的责任感,是该值得我们庆幸的。他即是冷眼的旁观者,又是无法逃脱的受众,是参与者。是该往前一步,还是退后一步,都是很难的抉择。每每至此,彷徨失措。往前一步是进步、是毁灭、是文明?退后一步是堕落、是美好、是落后?思忖间,游移又起,我们似乎很清楚自己的选择,而怀疑才刚刚开始。我们的歌者不禁又问,“到底能不能持续到她的故乡/从这里流到田野的溪流/还会不会倒影/衣朵落西/衣朵落西/的月亮”。在这里,流水隐喻着无法挽回的逝去。《衣朵落西》开篇的毕摩诵经好似在试图用仪式来佑护家园,然而多灾多难的土地上日渐荒芜。我们的村庄、我们的《玛牧》《勒俄》、我们的爱人在消逝中永恒。我们背井离乡苦苦找寻的一切,似乎最终都落在最初我们离开的地方。作为个体人,现代人,亲密的陌生人,在多重解构中个体存在在瓦解,灵魂也在渐渐支离破碎。如何平衡存在,那个安宁的空间在哪里?做到不用再取悦别人,同样也不需要别人取悦的时候,平衡,安宁兴许会在生命里成为根,成为骨,成为血液存在。歌曲《云之南》、《大小凉山》、《衣朵落西》、《第一次看见》、《流离者》也同《舅舅的村庄》一样,有一个共同的“村庄”意象,“村庄”一词是家园意识的具体镜像。故乡的月是最让人亲近的,而一朵云组合这几首描写乡土的歌曲,只画出了半个月亮,缺的另一半留给听众的耳朵。

事实上,或许我们不用背负太多沉重去听一首歌,去听一朵云。一朵云组合的音乐就像他们的组合名一样,简单、纯粹,没有过多嘈杂炫技的修饰。人们大可把耳朵放心地交给他们,练习倾听,习惯倾听,试着去走入自我内心。一朵云是漂泊不定的,黑白分明,爱憎同样分明外,不羁兴许是他们命定的判词。命途依旧捉摸不定,天空的心思是孤独,是欢乐?去听听一朵云的气息,是哀,是殇,是惆怅。轻云漫舞,天马要行空,飞鹰欲击空,壮烈的早已落地,剩下的不是悲壮,不是黑色,它就是一朵云,向着天空,向着阳光。仰面朝天,静静闭上双眸,就能听见它的美。张开双臂,接纳悲喜,踮起脚,舞步在天空开始了幻想。